.png)

暖化趨勢下的臺灣劇烈降雨與衝擊−2025臺灣氣候變遷分析系列報告導讀

陳昭安 國家災害防救科技中心 專案副研究員

趙品諭 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

蔡鴻鵬 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

鄭兆尊 國家災害防救科技中心 副研究員

國科會臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(以下簡稱TCCIP)結合計畫氣候資料產製成果,針對臺灣關鍵氣候議題進行研究分析,並結合相關易受衝擊之應用領域的研究評估,出版年度氣候變遷分析系列報告。同時藉由本系列報告出版,更新國內氣候變遷議題的科研進展,提供國內相關領域調適與政策規劃參考之科學資訊。本系列報告於2023 年首期報告探討氣象乾旱主題,並於2024 年出版極端高溫主題報告,今(2025)年 8月推出本系列報告第三冊《2025臺灣氣候變遷分析系列報告:暖化趨勢下的臺灣劇烈降雨與衝擊》。

本期報告特色

談到極端降雨,一般多以統計分布尾端(少見的、極端的事件)的機率作為界定強降雨事件的標準;然而,在氣候研究、氣象監測、防災預警與水利工程等不同領域,對強降雨的關注時間尺度與閾值往往並不相同。為了更全面涵蓋各領域所關注且可能造成重大影響的各類強降雨現象與相關研究,本次報告選用「劇烈降雨」作為主題名稱,收錄日治時期文史紀錄呈現臺灣早期劇烈降雨的季節與空間特徵;並結合測站長期觀測紀錄與TCCIP計畫產製之網格化資料[1] [2] [3],從極端降雨指標、不同延時強降雨、劇烈降雨事件偵測與重現期降雨強度觀點,描繪臺灣近代劇烈降雨特徵;未來推估整合統計降尺度探討臺灣極端降雨指標之季節變化,與動力降尺度模擬之颱風相關降雨頻率與強度,評估暖化情境下的臺灣劇烈降雨變化;最後,結合氣候資料與應用領域之衝擊評估,以坡地與淹水領域之現有部分案例研究,呈現暖化情境下劇烈降雨可能帶來的災害衝擊。

本期電子報以導讀形式,節錄本期報告內容,簡介臺灣劇烈降雨之氣候特徵、長期變化、未來推估與衝擊。

文史紀錄中的臺灣劇烈降雨時空樣貌

臺灣自 1896 年建立制度化雨量觀測後,於日治時期累積了豐富降雨觀測紀錄。《臺灣氣象資料大全-降水》[4]整合了 1896–1946 年間的觀測成果,顯示臺灣當時的劇烈降雨事件主要來自颱風與颱風過後之西南氣流所導致,滯留鋒面與低壓帶來的降雨亦能觸發劇烈降雨。從空間特徵來看,迎風面山區為劇烈降雨熱區;季節上,多數地區集中在6-9月,部分高山地區可能提早於5月。受東北季風影響,宜蘭地區較強降雨則分布於9-10月(圖1)。

本章重點回顧了臺灣早期的劇烈降雨季節性與地區差異,也描繪颱風與地形交互作用的典型特徵,這些文史與觀測資料為回顧了解臺灣劇烈降雨災害提供了珍貴的歷史視角。

.png)

圖1、日治時期日降雨強度最大月份分布圖。

(收錄於本次2025臺灣氣候變遷分析系列報告-暖化趨勢下的臺灣劇烈降雨與衝擊;來源:《臺灣氣象資料大全-降水》)

近代觀測資料分析

■ 劇烈降雨指標介紹

由於不同研究與應用領域需求,常用不同方式描述和量化劇烈降雨。為了更全面地描繪劇烈降雨特徵,本報告分別收錄了極端降雨指標、不同延時強降雨、劇烈降雨事件偵測與重現期降雨強度,四種常用的分析方法,透過不同時間尺度觀點呈現劇烈降雨特性。其整合簡介可參見表1。本期電子報節錄報告內容,以TCCIP網格化降雨日資料進行極端降雨指標與事件偵測分析結果為例說明。

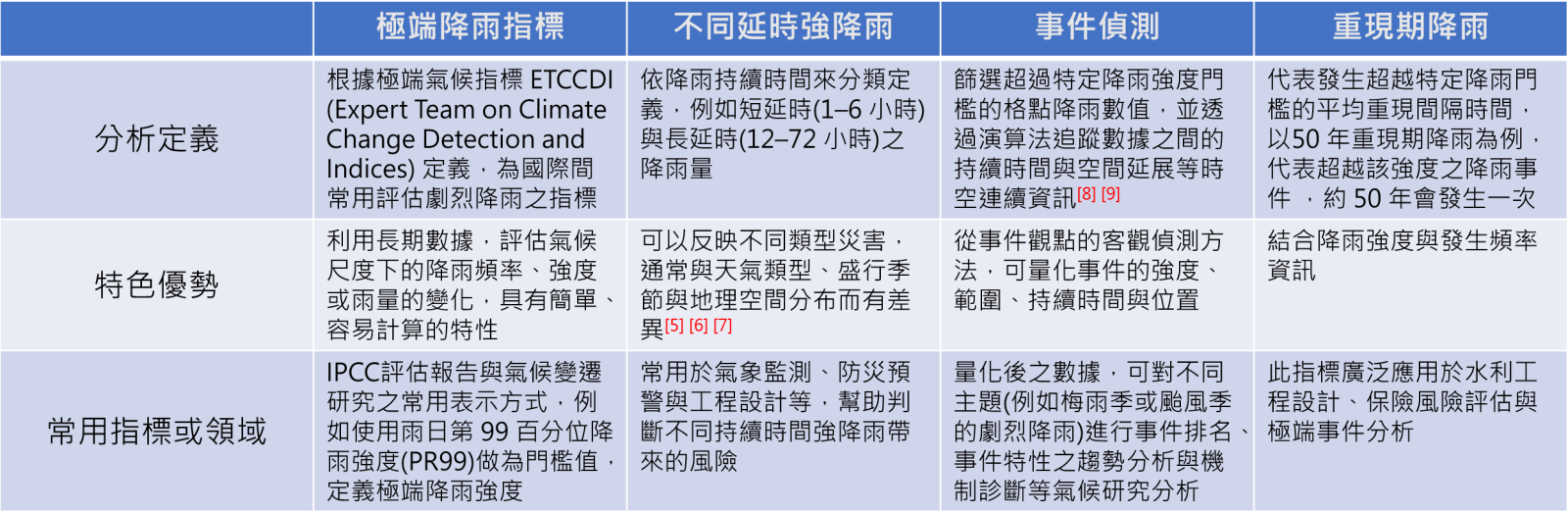

表1、劇烈降雨分析方法

■臺灣極端降雨指標氣候分布

利用TCCIP網格化觀測資料[1] [2] [3] 之日降雨資料,分析1960-2023年之間的第 99 百分位降雨強度(PR99)定義為極端降雨指標,結果顯示(圖2)在冬季與春季的極端降雨強度相對較低,冬季受東北季風與鋒面影響,極端降雨強度除了在東北部迎風面有較大值之外,其餘地區相對乾燥;春雨季降雨範圍擴大,在北部與中部山區可見極端降雨強度明顯增強,反映了春季鋒面降雨的貢獻。梅雨季與颱風季是臺灣極端降雨發生的主要季節,梅雨季極端降雨主要分布於南部及中部山區;颱風季極端降雨強度最強,受颱風、午後對流與地形影響,主要分布於西南部山區、北部山區及東部。秋季受颱風與東北季風共伴影響,極端降雨較強的發生位置主要分布於東北部與東部地區。

本節凸顯臺灣在不同季風條件下的極端降雨地理特性:梅雨與颱風季雖然分布相似,但梅雨季主要受鋒面與西南氣流影響,颱風季則受颱風地形作用與午後對流驅動;春秋作為過渡季節,極端降雨空間特徵呈現相反分布。

.jpg)

圖2、使用TCCIP 網格化降雨觀測資料(空間解析度1公里)呈現1960-2023年間的臺灣(a)全年及(b-f)五個自然季節的PR99極端降雨指標分布,色階代表極端降雨量的數值大小,單位為毫米。五個自然季節定義分別為(b)冬季(12月至1月)、(c)春季(2月至4月)、(d)梅雨季(5月至6月)、(e)颱風季(7月至9月)及(f)秋季(10月至11月)。由於季節間PR99值差異明顯,繪製冬季與春季的色階間距較小。(本圖截取自2025臺灣氣候分析系列報告)

■ 以事件偵測方法看臺灣劇烈降雨變化

以事件偵測方法[8] [9]分析TCCIP網格化觀測日降雨資料[1] [2] [3]於1960-2023年間臺灣劇烈降雨事件,從季節統計來看(圖3a),劇烈降雨事件發生主要集中在5–10月,其中 6 月與 8 月為兩個高峰,而所有事件中排名前 10% 的劇烈降雨事件,也幾乎都發生在5-10月區間,對應了此時期活躍的梅雨鋒面與颱風活動。若將侵臺颱風於各自然季節中獨立篩選出來為一類,並比較劇烈降雨事件在各自然季節以及侵臺颱風類別中,於1960–1989 年與 1994–2023 年兩個時期的變化(圖3b),顯示梅雨季事件數增加最為顯著;冬季與春雨季雖然事件數量少,但相對增加率較高;秋季劇烈降雨事件數亦為增加。相較之下,侵臺颱風與颱風季的事件數量變化相對較小。整體而言,臺灣劇烈降雨事件近30年呈現增加趨勢,主要來自梅雨季、秋季與侵臺颱風。

.jpg)

圖3、(a) 1960-2023年臺灣劇烈降雨事件數量月分布圖。(b) 1960-2023年間前後30年在各自然季節與侵臺颱風的臺灣劇烈降雨事件數量。在事件分析中,已將侵臺颱風於各自然季節中獨立篩選出來。(本圖截取自2025臺灣氣候分析系列報告)

劇烈降雨未來推估

在暖化情境設定下使用全球氣候模式的模擬,雖然能提供長期推估趨勢,但其空間解析度有限,因此必須進一步透過統計降尺度或動力降尺度資料,呈現臺灣的地形複雜且空間差異顯著的降雨特徵。統計降尺度適合多模式、多情境的快速應用,動力降尺度能更細緻呈現臺灣在地劇烈降雨的特徵與重要變數,本期報告結合不同降尺度資料優勢,呈現暖化情境下臺灣劇烈降雨的推估結果。本期電子報分別節錄利用統計降尺度資料評估季節極端降雨指標變化,以及使用動力降尺度挑選歷史颱風個案進行擬暖化實驗(Pseudo-Global Warming, PGW)的推估。

■ 統計降尺度-極端降雨指標

利用TCCIP產製之AR6 統計降尺度高解析度日降雨資料[10] (0.01°×0.01°,約 1 公里)進行分析,以1995–2014年定義為基期,評估在全球暖化程度(Global Warming Level, GWL)GWL 2°C、GWL 3°C與GWL 4°C程度下極端降雨之系集變化。在此呈現以PR99為極端降雨指標的評估結果。

分析結果顯示(圖4),隨著全球暖化程度由GWL 2°C加劇至GWL 4°C,臺灣的PR99極端降雨在各季節的變化越趨一致。大多數地區在多數季節中,隨著暖化幅度增加而極端降雨強度增強,其增強的幅度以梅雨季、颱風季與秋季最為明顯,在北、中部山區以及南部山區,最高可增強80-120毫米。春季與冬季極端降雨在臺灣西側略為增強,而東側變化較不明顯或呈現微幅減弱。

本次報告進一步評估PR99極端降雨的頻率與總雨量變化:在春雨季、梅雨季、颱風季與秋雨季,臺灣的極端降雨頻率與總雨量皆隨暖化程度增強而增加,特別是GWL 4°C的增幅明顯高於GWL 2°C與GWL 3°C;冬季極端降雨變化幅度較不明顯。整體而言,統計降尺度推估顯示,隨著暖化程度增強,在主要降雨季節的極端降雨將增強且更為頻繁,更加凸顯暖化趨勢下的降雨豐枯差距。

.jpg)

圖4、各季節PR99極端降雨指標空間分布,由左而右分別為冬季(12-1月)、春季(2-4月)、梅雨季(5-6月)、颱風季(7-9月)、秋季(10-11月)。由上至下依序為GWL4°C、GWL3°C、GWL2°C相對於模式基期的變化,單位為毫米/日。(本圖截取自2025臺灣氣候分析系列報告)

■ 歷史侵臺颱風之擬暖化推估

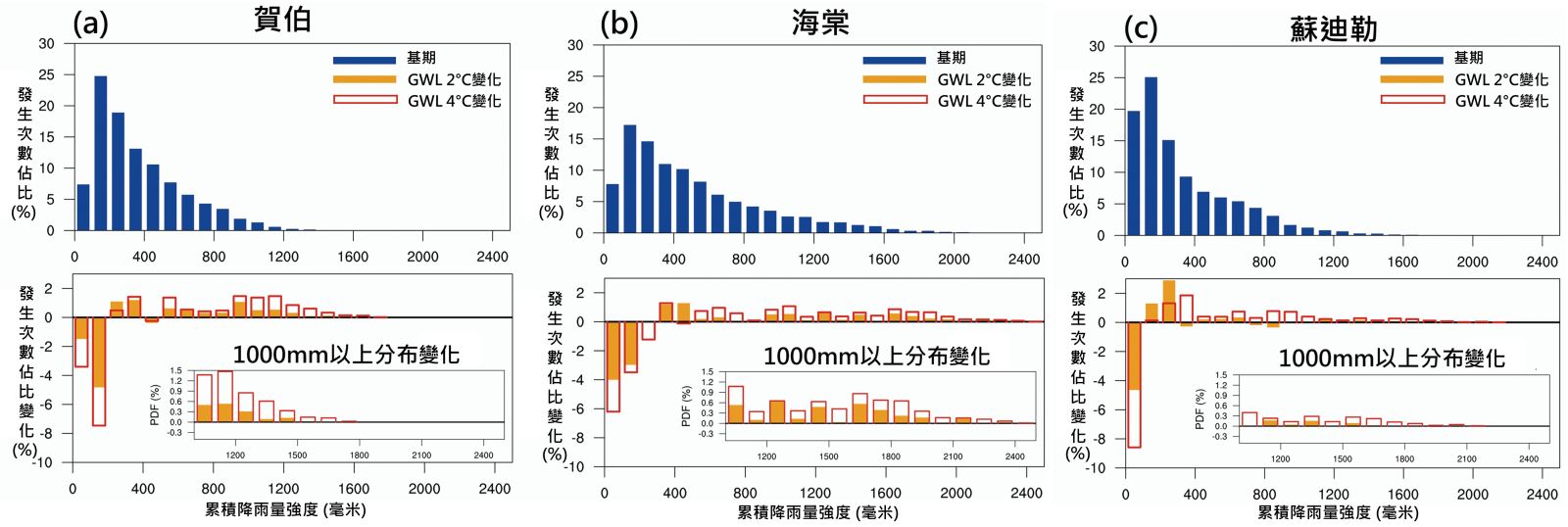

擬暖化實驗的設計核心概念是以歷史實際發生過的事件為基礎,探討過去曾經發生的極端天氣事件,例如颱風、豪雨、熱浪等,在暖化情境下,若再次發生可能會如何變化。本期報告挑選1996年賀伯颱風、2005年海棠颱風與2015年蘇迪勒颱風做為案例,探討在不同GWL程度設定下的歷史颱風事件變化。擬暖化實驗結果顯示,隨著暖化程度增強,颱風降雨強度普遍增強;原本降雨較強的位置,呈現更向內側集中緊密的降雨分布;在原本降雨較強的山區,降雨增加量更為明顯,為臺灣陸地帶來更多的累積降雨量,且強降雨事件發生更為頻繁(圖5)。

圖5、颱風進入距離 臺灣300 公里期間之陸地累積降雨量強度之強度頻率分布。(a) 上圖為賀伯颱風於基期模擬,以及相較於基期,在 GWL 2°C之變化(下圖:橘色實心直條)以及 GWL 4°C之變化(下圖:紅色空心直條)。右下角縮圖為 1000-2400 毫米區間的變化(單位:%)。(b-c)同圖(a),但為(b)海棠與(c)蘇迪勒的結果。(本圖截取自2025臺灣氣候分析系列報告)

暖化情境下的劇烈降雨變化趨勢,預期會使原本易受坡地與淹水災害影響的地區,面臨更高的災害風險。本次報告針對颱風造成的劇烈降雨,以新店溪集水區的坡地崩塌評估、臺南地區與鹽水溪流域淹水指標分析,以及宜蘭縣農漁畜產業的淹水衝擊模擬為例,呈現暖化趨勢下因劇烈降雨增強造成更加顯著的災害衝擊。

本期電子報以導讀方式,節錄《2025臺灣氣候變遷分析系列報告-暖化趨勢下的臺灣劇烈降雨與衝擊》部份報告內容,關於劇烈降雨的長期特徵、環流機制、影響臺灣颱風之劇烈降雨頻率,以及其對坡地、淹水之衝擊災害,更多詳盡的討論與說明,請參閱完整報告。

延伸閱讀

1. TCCIP 電子報第66期:臺灣氣象乾旱事件分析與未來趨勢推估 2023臺灣氣候變遷分析系列報告導讀

2. TCCIP 電子報第47期:新暖化情境:全球增溫1.5°C與2°C情境設定

3. 2023臺灣氣候變遷分析系列報告:2020-2021極端乾旱事件與未來推估

4. 2024臺灣氣候變遷分析系列報告:暖化趨勢下的臺灣極端高溫與衝擊

5. 2025臺灣氣候變遷分析系列報告:暖化趨勢下的臺灣劇烈降雨與衝擊

6. TCCIP專欄:什麼是降尺度?為什麼降尺度不是越細越好?

.png)

氣候變遷下都市防災調適指標研究-以臺南市淹水衝擊雨量門檻為例

陳俊哲 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

蕭逸華 國家災害防救科技中心 專案助理研究員

許至璁 中央研究院環境變遷研究中心 博士後研究員

石棟鑫 國立陽明交通大學 教授

研究背景與動機

隨著氣候變遷日益加劇,臺灣地區極端降雨事件的頻率與強度明顯提升,對於地勢低平、都市化快速發展且地層下陷嚴重的西南沿海地區,都市淹水風險同樣顯著提升,例如2024年的凱米颱風、2025年的0728豪雨等事件,都造成南部地區嚴重的淹水災情。

現有排水系統與防災措施多依賴固定設計標準,難以即時反映極端降雨下可能發生的淹水情境,因此,本研究以臺南市為案例,嘗試建立「淹水衝擊雨量門檻指標」,量化各地區在特定降雨條件下開始淹水的臨界雨量。透過模擬不同降雨強度與延時情境,分析各地淹水門檻的空間分布,可辨識潛在高風險區域,作為精準預警與資源調度的參考依據。研究結果亦可作為都市防災調適策略的重要基礎,提供未來氣候變遷情境下,針對淹水風險的調適與規劃建議。

研究區域與物理模型概述

本文以臺南市為應用區,模擬不同強度降雨事件下的淹水反應,並據以建立臺南市每一網格的淹水門檻雨量指標。本研究採用SOBEK淹水模型,包括一維河道模組(1DFLOW-Rural)、一維雨水下水道模組(1DFLOW-Urban)、二維淹水模組(Overland Flow-2D)及降雨-逕流模組 (Rainfall-Runoff)等,並以一維架構設置橋梁、抽水站、堰壩、閘門及滯洪池等常見的防洪設施。

臺南市轄區內主要河系包括八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪、鹽水溪及二仁溪等6個流域,臺南市SOBEK淹水模型架構如圖1所示,整個模擬系統相當龐大,例如河川斷面超過 13,000 個,堰壩與閘門大約 259 座,橋梁 229 座,下水道人孔也有 8,106 個。在二維模擬方面,我們利用數值地形模型(Digital Elevation Model,DEM)來呈現地形高低,再搭配土地利用與土壤資料,進行集水區劃分與粗糙度估算,讓模擬更貼近實際地表狀況。整個研究區被劃分成 4,298 個小區塊,搭配降雨-逕流物件,用來模擬不同地方在降雨過程中的雨量多寡與時間上的變化,這樣可以更清楚掌握哪些地方容易形成積水。

表1、臺南市淹水數值模型涵蓋物件統計表

.jpg)

.png)

圖1、臺南市SOBEK淹水模型架構圖

淹水衝擊雨量門檻指標分析方法

為了減低分析的不確定性,本研究在降雨設計方面採用不具空間變異的均勻降雨分布,並參考水利署「淹水潛勢圖更新計畫」所提出的代表性雨型分析成果,模擬設計時,我們把總降雨量設計成一個一個的等級,每次增加 50 毫米,一路向上遞增,例如 50mm、100mm、150mm……,直到涵蓋常見到極端的降雨情境,同時考慮三種不同降雨延時(6小時、12小時、24小時),共67組降雨事件,如圖2所示,這樣可以看出不同雨量下,哪些地方會先開始淹水,以及淹水程度會怎麼變化;下游潮位邊界潮位設定採用中央氣象署將軍潮位站2004年至2023年之歷史潮位資料進行統計分析,取其平均高潮位作為固定控制條件,如圖3所示。

綜合上述邊界條件導入淹水模式中進行模擬,即可獲得67組降雨事件對應之淹水模擬成果。為分析不同淹水程度的敏感度,設定五個淹水門檻值(0.3m、0.5m、1.0m、2.0m、3.0m)作為評估基準,統計每一空間單元(網格)於模擬群組中首次超過門檻深度時所需的最小雨量,即定義為該單元的「淹水衝擊雨量門檻指標」。此分析概念如圖4所示,可據此產製15組(5個淹水門檻 × 3種延時)之空間分布圖資,示意如圖5至圖7。

.png)

圖2、設計降雨情境表

.png)

圖3、將軍潮位站潮位統計表(2004-2023),中央氣象署網站連結

.png)

圖4、淹水衝擊雨量門檻指標分析概念示意圖

.png)

圖5、淹水衝擊雨量門檻指標圖(以臺南市24小時延時_各淹水門檻)

.png)

圖6、淹水衝擊雨量門檻指標圖(以臺南市12小時延時_各淹水門檻)

.png)

圖7、淹水衝擊雨量門檻指標圖(以臺南市6小時延時_各淹水門檻)

以24小時延時、0.3m淹水門檻為例,示意如圖8,顏色較深的區域代表門檻雨量較低(例如門檻值較低的咖啡至橘紅),也就是說只要降雨量稍高即容易積水。這些高風險區主要集中在安南區、七股地區,以及部分低窪排水不良的區域。此類圖資有助於快速辨識潛在高風險地帶,作為後續防災與調適規劃的重要依據。

小節:「淹水衝擊雨量門檻指標」可作為量化地區對降雨衝擊之承受能力的重要參數。當該值偏低,表示該區域於較小雨量下即易產生顯著淹水,屬高潛勢區。然而科學模擬資料本身具有一定的不確定性,無論是氣候模式輸入、地形資料精度,或參數設定皆可能影響結果準確度,因此,本評估結果僅供研究應用參考,實際推動防災及調適規劃時,仍應配合實地調查與更高解析度之模擬分析,以確保決策基礎之可靠性。

.png)

圖8、淹水衝擊雨量門檻指標圖 (以臺南市24小時延時_0.3淹水門檻為例)

未來發展與應用

本研究所建立之淹水衝擊雨量門檻指標,在因應氣候變遷與防災管理上具有應用潛力,說明如下:

(一)氣候變遷風險評估應用:

動力降尺度結合應用:指標可搭配既有的氣候變遷動力降尺度資料(如基期、升溫2°C或4°C情境下之逐時雨量資料),據此統計特定時期(如基期與未來期)內不同地區超過淹水門檻的頻率,藉以研判氣候變遷下淹水風險變化趨勢。

海平面上升影響評估:可利用相同降雨條件下,調整下游邊界潮位模擬海平面上升情境,觀察門檻值變化區域與變化幅度,識別受海平面上升影響較大的區域,作為水岸地區防災韌性評估基礎(如圖9所示)。

.png)

圖9、 海平面上升示意圖

(二)防災應用

過去的淹水潛勢圖多採用幾種固定雨量條件進行模擬,較難以全面涵蓋實際的降雨變異。本研究採用密集設計雨量階級(每50mm為一組),可提供較精細的淹水潛勢查詢依據,與中央氣象署定量降雨預報(如24小時預報)相結合,使用者可直接套疊顯示預測降雨下可能達到各門檻深度的潛勢區域。舉例來說,例如當氣象署發布降雨預報時,假設預測 24 小時雨量為 300mm,而某區 0.3m 淹水門檻僅 250mm,系統即可自動標示該區進入警戒狀態,並轉為預警資訊。

此外,藉由不同淹水深度門檻的區分,能協助相關部門在預警與資源調度上進行較細緻的風險等級分類,進而提升預警效率與災前應變的精準度,特別是在極端降雨事件頻率增加的背景下,此一門檻式指標體系更可作為韌性城市建構的技術工具。舉例來說,透過門檻圖資,防災單位可優先鎖定「低門檻高風險」地帶,提前部署抽水機、沙包與移動式防水設施,提升地區的災防韌性。

延伸閱讀

1. TCCIP電子報第75期:從現在到未來:鹽水溪流域在不同暖化程度淹水衝擊評估。

2. TCCIP電子報第64期:從氣候變遷趨勢到淹水模擬大數據之應用-淹水致災雨量分析。

3. TCCIP電子報第53期:暖化情境下淹水模擬成果分析方法探討,臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台。

4. TCCIP電子報第29期:淹水模式調校,大幅提升氣候變遷淹水模擬效能,臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台。

5. 臺南市淹水潛勢圖(第二次更新),民國104年,經濟部水利署水利規劃試驗所。

評估劇烈降雨的不同視角,不同領域專家想得都不一樣?

陳又瑄 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

劉俊志 國家災害防救科技中心 助理研究員

趙品諭 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

劇烈降雨是多大的雨?

在我們日常生活中常用毛毛雨、下小雨、下大雨等詞彙來分類不同強度的降雨,氣象上也會依據一定時間內的降雨量來幫降雨進行分級,例如氣象署發布的豪 (大)雨特報中,大雨是指24小時內累積雨量超過80mm,或者1小時內累積雨量超過40mm[1] 。除了以一定時間內的累積雨量來進行分級之外(也稱作不同延時降雨),你可能也聽過有些人會說:「這次的大雨百年一遇」,使用發生的機率描述降雨劇烈的程度。依據不同的使用目的、情境,可以有不同的角度和方法討論劇烈降雨。

大氣科學家常用的劇烈降雨指標有哪些?

大氣科學家討論劇烈降雨變遷的時候,多從強度和頻率2個面向來討論,同時也是大家日常生活中最直接能感受到的變化。在劇烈降雨分析上經常使用極端降雨指標來評估其變化,例如強度的部分可利用年最大一日降雨量(一年中最大的日雨量有多少)、雨日降雨強度(有下雨的日子平均下多少雨量),而頻率的部分則可透過不同門檻的降雨次數或是連續降雨日數、連續不降雨日數變化等不同的指標進行分析,例如大雨日(一年中日雨量超過80mm的總天數)、年最長連續不降雨日(一年中日雨量少於1mm的最長連續天數,用來評估最長連續多少天沒有下雨),上述指標都可以在臺灣氣候變遷關鍵指標圖集中查詢到。

大氣科學家如何分析劇烈降雨背後的機制與原理?

除了強度與頻率的分析之外,大氣科學家還會以降雨的型態與機制進行分析,以了解降雨背後原理,幫助科學家更好的認識地球系統運作的機制。例如在《國家氣候變遷科學報告2024:現象、衝擊與調適》中使用自然季節來討論臺灣在氣候變遷下的降雨變化,將一年分為5季(春季、梅雨季、颱風季、秋季及冬季),並以較常伴隨劇烈降雨發生的天氣型態進行分析,例如颱風、梅雨、午後熱對流(我們常說的西北雨、午後雷陣雨),討論在不同降雨型態下劇烈降雨在強度與頻率的變化,以及造成這種變化的原理機制。大氣科學家可以透過結合觀測資料與氣候模式(延伸閱讀1)來重新模擬歷史事件,並從模擬結果中分析出造成降雨變化的可能因素。例如,科學報告2024中針對都市的午後熱對流進行分析與模擬(科學報告第二章2.6.5節),透過模式模擬發現都市熱島效應(都會區氣溫相較鄰近環境高的現象,延伸閱讀2)可能增強都市下風處山區的降雨強度,模式中不同的土地利用方式會影響降雨位置,說明了造成都會區午後暴雨的可能原因與機制,可以作為重新檢討都市土地利用規劃的參考。或者透過擬暖化實驗(Pseudo-Global Warming, PGW)的方式,以氣候模式重新模擬歷史事件在暖化下可能的變化,例如《2025臺灣氣候變遷分析系列報告:暖化趨勢下的臺灣劇烈降雨與衝擊》報告中,模擬歷史上真實發生過的賀伯颱風,如果發生在全球暖化2℃的情況下,降雨會變得更加極端。氣候模式的模擬除了可以重新模擬歷史事件外,也可以利用模式模擬劇烈降雨事件的自然變化與人為活動的貢獻,以凸顯人為活動(不同溫室氣體濃度)造成的暖化下,劇烈降雨事件變化的差異。

.jpg)

工程師對劇烈降雨有其他看法

對於工程師來說,他們主要的任務不是了解降雨的機制、原理,而是要了解可能的劇烈降雨有多強? 有多高機率發生? 利用對劇烈降雨的科學評估來規劃工程設計的強度、防範災害的發生,也因此在工程領域常以「重現期降雨」來討論劇烈降雨(延伸閱讀3)。重現期距(亦稱為洪水頻率、迴歸期距),是一個水文學的專有名詞,描述事件再發生的平均時間[2]。例如100年重現期降雨量,平均需要100年才會出現大於或等於該降雨量的事件,或者可以說出現該降雨量的機率是1%,要注意的是重現期距描述的是發生機率而不是週期,並不是今年出現了100年重現期降雨量,下一次就要等100年後,100年重現期降雨也可能在百年內多次出現。重現期距越大,表示該雨量發生的機率越低、降雨量越大,不同地點的降雨特性不同,也因此同樣是100年重現期降雨,不同地點的雨量值並不相同。工程師在評估劇烈降雨時,相比造成降雨的機制,雨量可能有多大、發生機率有多高更為重要,這些資訊幫助工程師依據機率與強度去設計相關的設施(延伸閱讀4),例如區域型的排水設施(例如農田排水、下水道)多以10年重現期降雨進行設計,而中央管河川的防洪設施(例如大河川的堤防)多以100年重現期降雨進行設計。不同重現期降雨的設計中隱含了災害風險(造成負面影響的可能性)的考量,後果越嚴重的情況(例如大河川堤防潰堤造成的大面積淹水),需要用越高的標準來檢視,設定較高的重現期規範。

.jpg)

想了解更多劇烈降雨分析? 現在就去看…

劇烈降雨對於不同角色、不同的情況會有不同的影響與意義,不知道你眼中的劇烈降雨是什麼樣子呢? 如果想更進一步認識劇烈降雨的過去與未來,以及對災害的影響,歡迎參閱《2025臺灣氣候變遷分析系列報告:暖化趨勢下的臺灣劇烈降雨與衝擊》。

延伸閱讀

1. 都市發燒熱翻天,熱島是座什麼島

2. TCCIP專欄:氣候模式GCM、ESM之簡介與兩者異同

3. TCCIP 電子報第62期:降雨頻率分析如何應用於評估氣候變遷之衝擊

4. TCCIP 電子報第41期:氣候變遷對防洪設施保護標準的影響

參考文獻

文章一 返回文章

[1] 翁叔平與楊承道,2012:台灣地區月降雨及溫度 1 公里網格資料庫之建立(1960-2009)及其在近未來(2015-2039)的氣候推估應用,大氣科學,第 40 期,349-370。

[2] 翁叔平與楊承道,2020:臺灣日降雨網格化觀測資料之建置與驗證,臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台電子報,第37期。

[3] 林士堯與楊承道,2023:網格化觀測資料說明文件 (3.2 版)。

[4] 岡四四亥等, 1947:《臺灣氣象資料大全-降水》手稿。臺灣省氣象所。

[5] 吳宜昭、龔楚媖、王安翔、于宜強 , 2016:《台灣地區短延時強降雨事件氣候特性分析》。

[6] 黃柏誠、王安翔、黃紹欽、江宙君, 2020: 防災氣象資料庫雛型建置報告。國家災害防救科技中心業務報告,108-A12。

[7] 黃紹欽、黃柏誠、李宗融、王安翔、于宜強 , 2025: 臺灣極端降雨:1992-2024年事件彙整。國家災害防救科技中心。

[8] Lo, S.-H., Chen, C.-T., Russo, S., Huang, W\.-R., & Shih, M.-F., 2021: Tracking heatwave extremes from an event perspective. *Weather and Climate Extremes*, 34, 100371. [https://doi.org/10.1016/j.wace.2021.100371](https://doi.org/10.1016/j.wace.2021.100371)

[9] 趙品諭, 2023:《以事件角度分析台灣極端降雨變化》。國立臺灣師範大學碩士論文。

[10] 林修立、童裕翔、王俊寓、林士堯. 2023: AR6統計降尺度雨量資料生產履歷(1.0版)。

文章三 返回文章

[1] 中央氣象署 (n.d.):我們「雨」災的距離—雨量分級。from: https://pweb.cwa.gov.tw/PopularScience/pr/pr_12.html

[2] 經濟部 (n.d.):洪水頻率。from: https://www.wra.gov.tw/NewsRiverNoun_Content.aspx?n=25142&s=299

喜歡這一期的文章嗎? 給作者一個讚!