知識服務 / 知識專欄

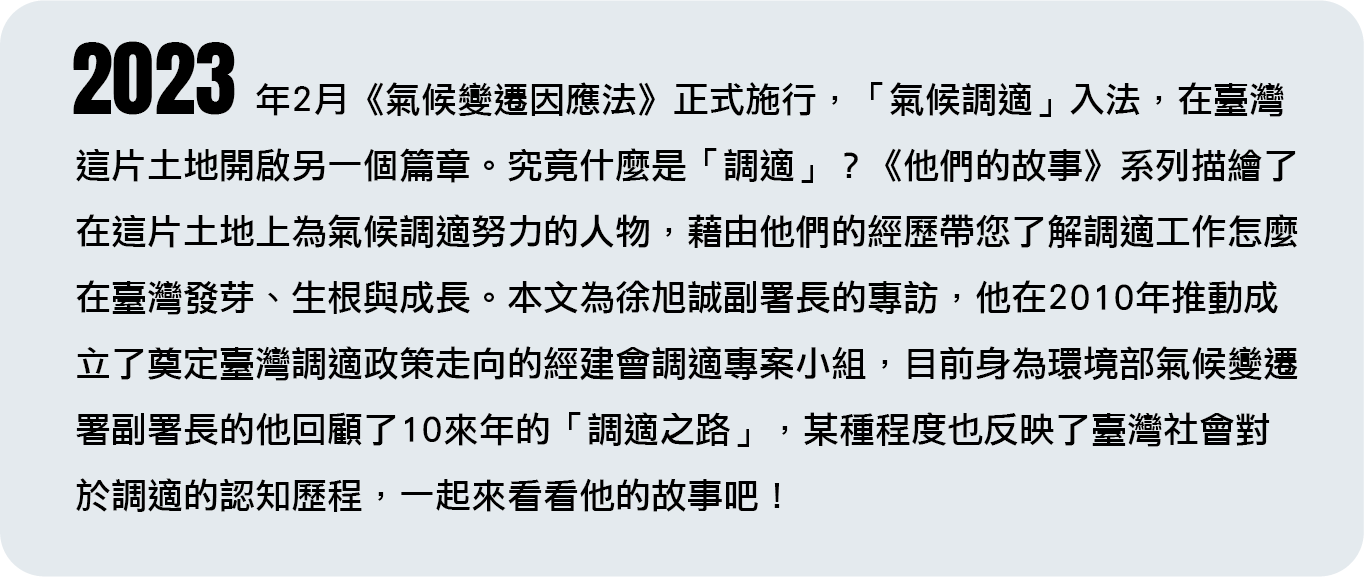

【氣候調適。他們的故事】徐旭誠:以無敵鐵金剛的精神推進氣候調適治理

發表日期:2025-07-23 作者:陳玲瑤 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

「冷氣該開幾度?」時光倒轉至2012年,當時人們談論氣候變遷通常只聯想到「節能減碳救地球」,時任行政院經濟建設委員會(下稱經建會)簡任技正的徐旭誠,當時主推業務是大家感到陌生卻非常關鍵的「氣候調適」。13年後的現在,擔任環境部氣候變遷署副署長的他仍然持續投入調適工作。

「2012年當時馬英九總統很關心氣候變遷,提倡冷氣開26度減碳,更舉行了台灣首次的『全國氣候變遷會議』,但那時候其實很少人知道除了減碳,因應氣候變遷還有『調適』措施,需要因地制宜迫切地進行。」

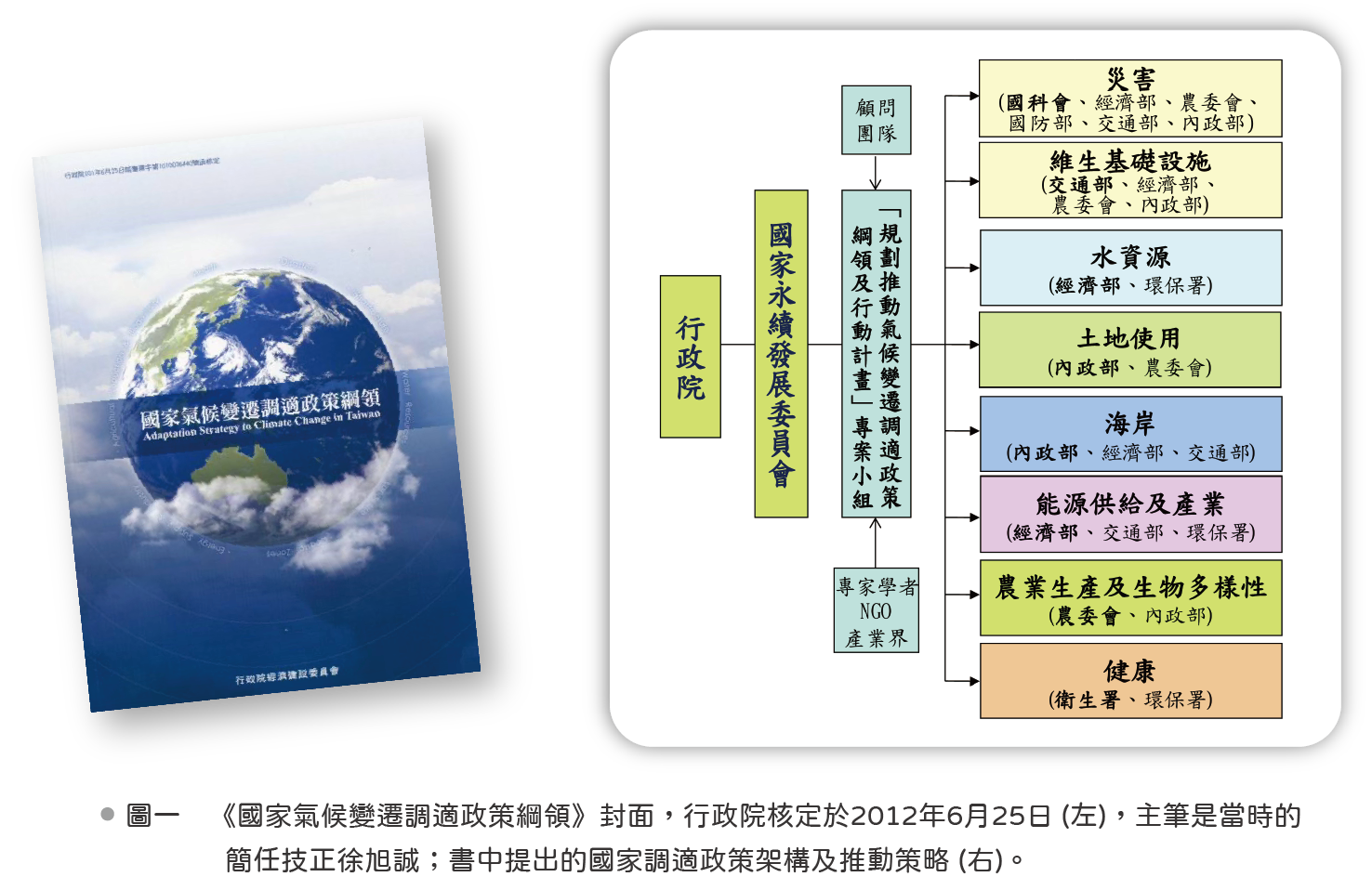

徐旭誠副署長起身從辦公室的書櫃拿出了《國家氣候變遷調適政策綱領》(下稱調適政策綱領),是國內首度提出關於國家調適政策架構及推動策略的政府重要文件。

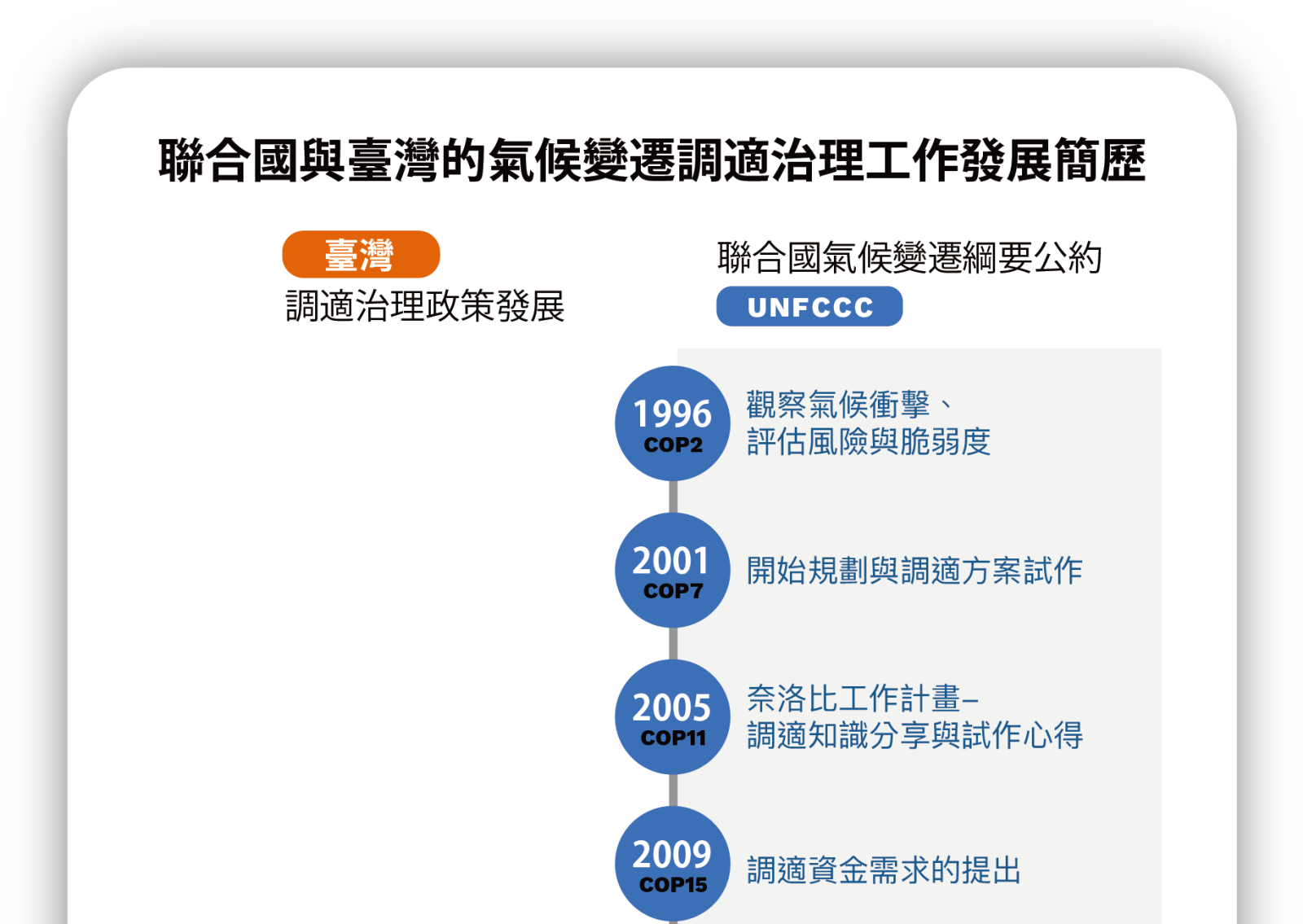

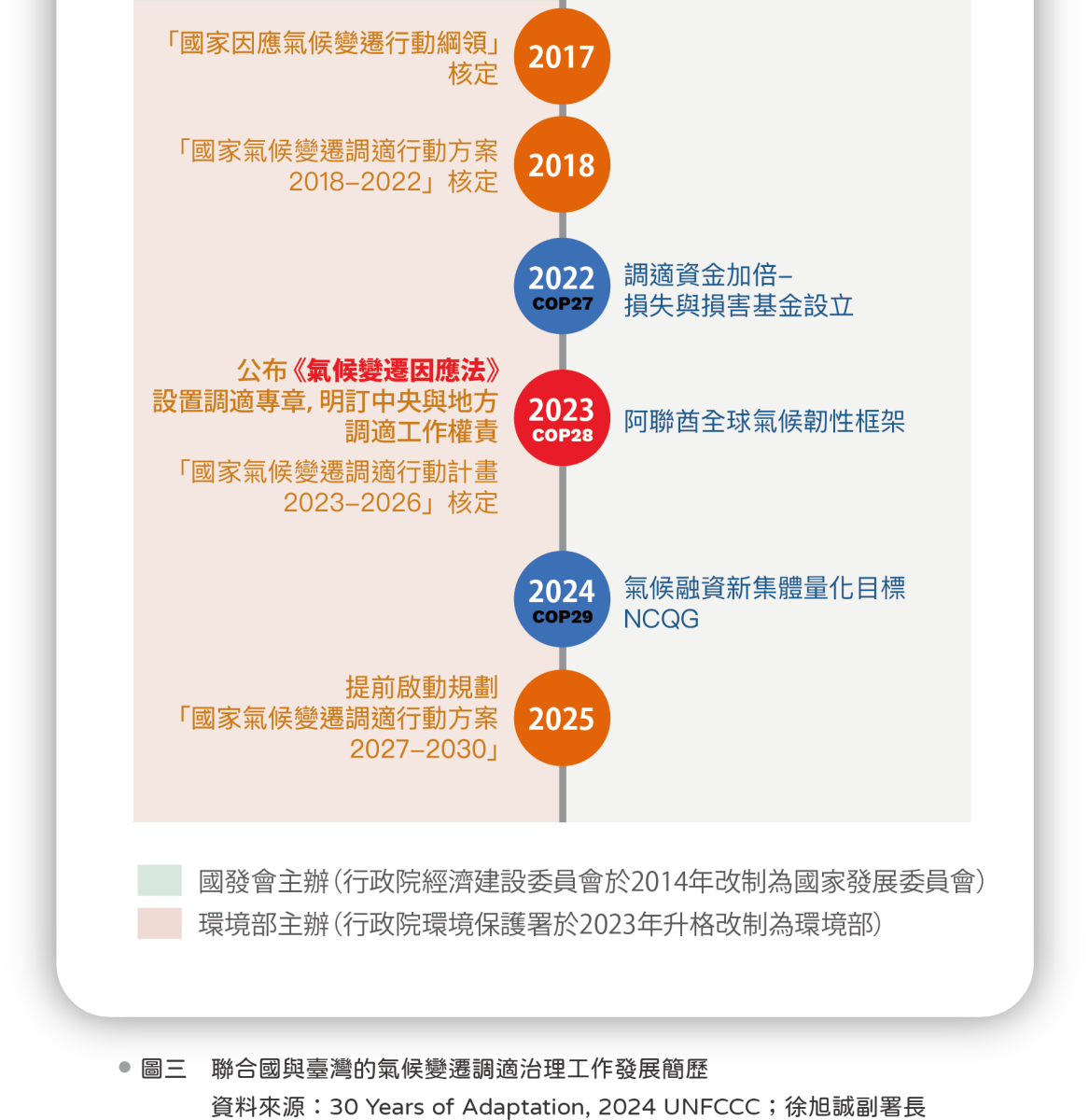

國際上氣候調適的概念雖然很早被提出,但隨著氣候變遷對各國造成的影響與災情越趨重大,減緩(減碳)越是顯得緩不濟急,調適才漸漸被凸顯於聯合國氣候大會(Conference of the Parties, COP)的重要議程中。當時經建會的團隊在參加完COP 15後也看到調適工作的重要性,並在2009年底主動向馬總統報告氣候調適之於國家韌性發展的關鍵角色,且於2010年1月成立了「規劃推動氣候變遷調適政策架構及計畫」專案小組 (下稱專案小組)。

「那時候我是專案小組的承辦人,跟著郭翡玉副處長一起從無到有去推動,黃書禮老師那時候也是小組的重要顧問之一,我們就自發性地啟動了跟總統報告,還有向部會及地方進行溝通。」

徐旭誠副署長提到的(時任)經建會都市及住宅發展處副處長郭翡玉和台北大學黃書禮老師是具有都市與區域規劃背景的學者。以空間規劃精神來體現調適行動,就需要納入國土永續利用思維與採取適宜適性、符合在地發展的調適策略,再加上參考各國調適作為與考量臺灣環境的特殊性,因此在研擬調適政策綱領時,專案團隊設定了國家調適工作的八大領域:災害、維生基礎設施、水資源、土地使用、海岸、能源供給與產業、農業生產及生物多樣性和健康。

八大領域涵蓋了不同政府部會的權責,也顯示了調適工作需要跨領域、跨部會的合作與推動。調適政策綱領在專案小組與協力顧問努力之下於2012年6月25日核定,作為國家氣候變遷調適行動與相關政策發展的基石。

臺灣因為位處颱風侵襲路徑與地質條件脆弱,以致天然災害風險高,再加上氣候變遷放大了自然災害,因此災害以及其他受到衝擊的領域納入調適工作並不難理解,但是將「土地利用」也納入調適範疇就是「轉守為攻」的策略。

「那個時候世界上少有人用『土地使用』即都市規劃的角度去談調適…而且臺灣有八成以上的人口住在都市裡,加上地形地貌高度複雜,任何領域的調適勢必最終得透過土地使用來回應,從這個角度來看,『規劃』是調適一個非常重要的武器。從本質上去做改變,透過都市與土地規劃去引導,主動降低脆弱度,其實就是積極意義的轉型式調適,而非僅限於被動防災作為。」

而能源領域被納入國家調適工作則是考量到臺灣能源九成仰賴進口化石燃料,而國家產業以製造業為主,能源結構脆弱性極高,對此徐旭誠副署長進一步表示:「產業轉型也是國家調適工作重要的一環。產業要轉型,甚至我們的生活也要轉型…氣候變遷加劇,我們可能不能再用過去的方式繼續高耗能高耗水,要永續發展勢必要做一些根本性的轉型。」

他也提到轉型某種程度帶來新的發展機會,創新是調適很重要的手段,例如我國農業與防災領域都是有潛力做調適技術輸出的產業。

在徐旭誠副署長的眼中,調適的積極意義是主動的土地規劃與產業轉型,「以前大家都覺得調適是環保單位的事,其實各層級的規劃單位才是掌握了從根本結構去調整、去因應氣候變遷這件事,包括都市、國土規劃怎麼去調整回應,產業發展怎麼轉型才是調適要扮演的積極角色。」

但他也不諱言這兩個轉型式調適的核心概念實際執行不容易:國土計畫跟都市計畫中調適的精神需要透過法治去落實,規劃手段如何達到調適效益也需要方法學的支持;而產業轉型當然涉及多層次的結構轉變,非常的困難。他表示環境部預計透過今年開徵的碳費與「綠色成長基金」 來鼓勵產業往氣候變遷所需的創新去發展。

「不知道有沒有人發現,2012年全國氣候變遷會議的公民咖啡館討論題目設定其實就是基於八大領域的議題框架。那個過程很有趣,包括我們在跟各界溝通調適的時候,他們的回應大都在講節能多少、冷氣開幾度的事…」徐旭誠副署長回想十幾年來關於「什麼是調適」的溝通很漫長,這其中碰觸了一個調適很核心的工作:能力建構。

除了原本的調適八大領域,「能力建構」新增於第三期的 「國家氣候變遷調適行動方案(107-111年)」,透過政府挹注資源讓大家了解什麼是調適,並完備國家推動調適工作所需具備的能力。行動方案中「能力建構」的策略與面向如下:

而環境部權責範圍則包含了推動法規與政策轉型、提升區域調適量能、強化地方調適作為。「地方政府在調適這件事情,我覺得重要性可能還高過中央,因為每個地方受氣後變遷的衝擊不一樣,他們應該最了解要怎麼樣去調適…由下而上bottom up的調適就回歸到地方政府能力建構的重要性。」

依《氣候變遷因應法》環境部今(2025)年3月剛核定了臺灣首次法定的「地方調適執行方案」,各縣市政府盤點當地的氣候風險與調適規劃與行動,這一步從2012年的調適政策綱領核定後到現在也歷經12年了。

徐旭誠副署長回顧過往關於調適的溝通,他認為因為民選地方首長的政治任期限制與各局處承辦人員流動的不利情況下,怎麼把氣候變遷內化至施政考量,教育與能力建構的過程需要持續不斷的投入與累積。

「內化到施政當然有很長的路要走,所以能力建構這件事不能停…正副首長、主辦的環保局以及其他相關局處都是推動調適的重要角色,中央這邊當然也需要盡力地來挹注相關資源,包括經費與人力來推動培力。」

他強調《氣候變遷因應法》通過後,的確為調適工作立下很好的治理基礎,不管機關人員如何流動,依法中央與地方政府還是需要定期地做調適規劃與成果檢視。

今(2025)年第一次調適業務納入的各縣市環保局評鑑項目,「以氣候署的角度,要把調適擺在重要的位置。」徐旭誠副署長也提到:「制度上怎麼去做到能力建構,當然需要有更多部會一起加入,把資源好好整合在一起…希望有一天也能down(落地)到社區。」

以往環境部有「低碳永續家園計畫」,徐旭誠擔任氣候變遷署副署長後將其改為「低碳韌性計畫」,就是希望社區除了做減碳的工作,也納入調適的元素,探索如何增加社區因應氣候變遷的韌性。

少開車、多搭大眾運輸、少開冷氣,減碳的概念與行動目前大家似乎能琅琅上口並付諸行動,那麼「調適」民眾是否也能理解與行動呢?

「過去幾年我一直在思考這個大問題,除了在認知層面公開氣候風險和防災資訊,怎麼讓調適跟生活連結,甚至是跟下一代他們的生命連結?也許『創新調適』是一個角度。」

徐旭誠副署長提及在面對生活或生計受到氣候衝擊影響下,對於如何創造綠色永續產業與共好家園的想像需要更多人力的投入,相關專業人才的養成需要透過教育、研發、產業化以滿足各領域需要進行調適工作的需求。

「人力銀行研究發現,過去8年其實綠領人才的需求是過去的8倍,成長幅度非常快,除了減碳、ESG等企業永續部門的人力需求,關於調適的風險評估、規避,調適規劃等在公部門或企業端做一個整合是未來趨勢。」當人們認知到調適的重要性,需求產生了,動機出現了,生活與產業就會自然地與「調適」接軌。

「像是天氣越來越熱了,都市怎麼抗高溫就是個重要的調適議題,基地規劃時如何考量棟距,創造都市風廊及遮蔭涼適空間,幫助都市退燒等技術、制度面都有發展需求,需要學校來培育相關人才…(而)個人層面像是夏季的生活與居家環境怎麼調整,都是每個人需要面對的。」

徐旭誠表示環境部6月3日成立「抗高溫調適對策聯盟」,以及推出高溫防護地圖(Cool Map) ,甚至將協助企業訂定抗高溫行動指引,讓民眾在炎炎夏日時工作及從事戶外活動時能適時找到合適的地方降溫,避免中暑、熱衰竭等傷害發生,也鼓勵各界集思廣益如何進行高溫調適行動。

採訪末了,辦公桌上有兩個Q版的無敵鐵金剛(Mazinger Z)模型吸引了筆者的注意,徐旭誠副署長露出笑容解釋:「家裡收藏更多,我拿了一些來辦公室擺,也適時激勵自己面對挑戰。」無敵鐵金剛是關於正義的科學家創造超級機器人對抗邪惡機械兵團的故事,維護世界和平是整個劇情的核心。

聽完徐旭誠副署長分享他在公部門從事調適工作10來年的歷程,侃侃而談他對調適觸及永續國土規劃與價值選擇的深切看法,並提到調適「能力建構」在體制內的困境與須不斷耕耘的過程,也許從事氣候調適工作也需要有鋼鐵般的意志,去推動整體社會往更永續、更具氣候韌性的方向前進。

徐旭誠副署長認為氣候調適有三個特點

【氣候調適。他們的故事】系列

延伸閱讀

- 高解析歷史氣候資料於都市風廊系統建構之應用-以嘉義市為例

- 淨零排放真的是面對氣候變遷的終極武器嗎? 認識氣候變遷的減緩與調適

- IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之「漸進式與轉型式調適」論述摘要