知識服務 / 摘要報告 / 觀看

IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之「漸進式與轉型式調適」論述摘要

發表日期:2025-08-28 作者:IPCC;編譯整理:陳玲瑤;校潤:陳又瑄 觀看:1,730 次

.png)

隨著暖化加劇,各地氣候衝擊所帶來的損失和破壞程度可能將持續增加,因此除了減少溫室氣體排放的減緩手段必須繼續進行,降低氣候變遷所致衝擊與風險的調適作為更是刻不容緩。然而,如果當前可行且有效的調適作為在應對未來更頻繁的極端氣候事件時,成效受限或甚至無效時該怎麼辦呢?

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 的氣候變遷第六次評估報告第二工作小組(AR6 WGII) 「衝擊、調適與脆弱度」報告中針對未來衝擊與風險可能更加難以因應的情況,綜整了國際上相關文獻,探討潛在的解方:轉型式調適(transformational adaptation),建議治理單位或決策者需要考量採取具有轉型潛力的調適方案,從社會、經濟、生態或治理系統上處理關鍵問題,以達到減少系統性脆弱度、降低氣候風險目的,以及達成永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。以下摘要「衝擊、調適與脆弱度」報告中關於漸進式調適與轉型式調適的論述,內容綜整報告中第一、十六、十七章資訊,說明兩種調適類型的特性、目的與相關啟動與限制因素。

- 什麼是漸進式與轉型式調適?

- 調適極限有軟性與硬性之別?

- 轉型式調適的挑戰與限制

- 補充資訊- 調適與風險管理的執行要件

減少極端氣候事件損失的既有作為延伸被視為漸進式調適(incremental adaptation),其施行通常不改變原有系統運作,例如維持往常的個人行為、社會規範,或既有政治、經濟進程的完整性。然而在氣候變遷造成極端氣候事件頻率與強度都增加的情況下,漸進式調適將無法充分應對氣候變遷帶來的負面影響,進而產生重大的殘餘風險(residual risk),並面臨了調適的極限(adaptation limits)。

轉型(transformation)是指自然與人類社會系統基本屬性的改變,包括人類社會中目標或價值的轉變。而轉型式調適則是相對於漸進式調適,在應對氣候風險上不再僅止於調整既有的手段或系統,而是根本地改變社會、經濟、生態或治理體系,從關鍵因素上減少脆弱度與風險。也因為傳統調適措施往往難以兼顧弱勢族群的需求,為因應系統性的社會不平等,轉型式調適強調社會公平、正義與包容性,主張從根本上改善資源分配與權力關係,以有效降低社會脆弱度。

一位農民可能會決定使用抗旱作物(漸進式調適手段)來應對愈加頻繁的熱浪。然而隨著進一步的暖化,熱浪和乾旱皆加劇,這位農民可能需要考慮系統性變革,採取轉型式調適,例如在氣候條件不再適合當前做法的地區,轉向完全不同的農業系統,或改為畜牧業。如果在地調適變得不可行,農民可能會選擇轉行,或是遷離該地、找尋其他工作機會。

沿海城市通常透過建造海堤來防止海水入侵,也是目前有效的物理防護措施(漸進式調適手段)。但隨著海平面不斷上升,預計會有更多的溢淹災害,這將促使轉型性的都市規劃,系統性地改變全市的洪水管理方式,並可能需要制度、結構和財務上更深層的變革與支持(參考案例)。此外,一些地區面臨日益嚴重的淹水侵害,計劃性的遷移(managed retreat)(參考案例)也引起更多的討論。

在某些情況下,漸進式調適可能會累積成為轉型式調適,也就是調適的進程逐漸地來到轉型的階段。所以也能將漸進與轉型式調適的分野視為類似光譜的分布,其程度的差別可以考量以下面向:

- 調適作為發生的範疇:改變是發生在單一系統(領域)內,還是跨系統(領域)

- 思維與作為改變的程度:既有模式或是大幅度與系統性地改變既有作為

- 行動主體(agency):單一或是多元不同的行動者

- 以終為始:是否涉及對未來願景的設定與前瞻政策性引導

- 正義考量:公平與分配議題多大程度被明確地納入考量

以行為性的調適作為為例,改變飲食習慣與減少食物浪費,需要在土地使用和飲食文化上進行程度較深與規模較大的轉型。空間規劃,例如都市分區(urban zoning),也是需要較大系統性改變的轉型。

轉型式調適又可分為被迫性的轉型(forced transformation),例如來自外在壓力或極端災害導致的被迫改變,以及規劃性的轉型式調適 (Deliberate transformational adaptation)。規劃性的轉型可以是由一些行動者有意識地規劃、主導,因此各界擁有明確的共同目標至關重要,因為「目標導向治理」比「規則導向治理」更能激勵集體行動;目標的設定可以幫助人們設想一個與當前大不相同的未來,這通常是決定採取漸進或轉型式調適的關鍵因素。

調適極限可分為軟性與硬性的極限(soft and hard limit)。軟性極限可能會隨著時間的推移而改變並被突破,例如當更多可行或負擔得起的調適選項出現時。軟性極限大多與人類系統相關,例如財務資源、人力資源、制度安排等。而且對於人類系統來說,軟性和硬性極限端看其是否能夠被人類克服來區分。

以自然系統來說,硬性極限則不會隨時間改變,因為沒有可行的調適選項,其大多與自然系統或生物的物理極限相關,以生物的耐熱度達到極限為例:海水持續暖化將造成大量珊瑚礁白化的現象(達到珊瑚耐熱的硬性極限),可能造成澳洲與中美洲大堡礁生態系統崩潰,並致使其生態系統服務 (ecosystem service) 的喪失,間接影響了人類社會系統中的漁業、觀光業,造成該地區人民生計的困難。

許多地區的調適行動遠不及氣候風險的演變速度。例如:

- 小島嶼面臨海平面上升威脅

- 珊瑚礁面臨熱浪與白化現象

- 城市熱風險已達公共健康警戒

這些情境中的軟性極限若無法透過制度、資源、技術等手段突破,將演變為硬性極限,也就是無法調適的狀態。

有研究顯示如果全球平均升溫3℃,預計水資源運用將面臨調適的硬性限制,導致缺水與水質下降,對人類健康造成負面影響,水與能源依賴產業可能出現經濟損失,並潛在地導致社區遷移。

.png)

轉型式調適不僅是氣候政策的「選項」,更是實現氣候韌性發展路徑 (Climate Resilient Development Pathways)與永續發展的關鍵因子。然而,該路徑的推進面臨多重挑戰,包括政治意願、社會正義、技術風險與制度協調等層面。只有透過有意識、具包容性與公平性的轉型策略,才能避免陷入被迫轉型的風險。

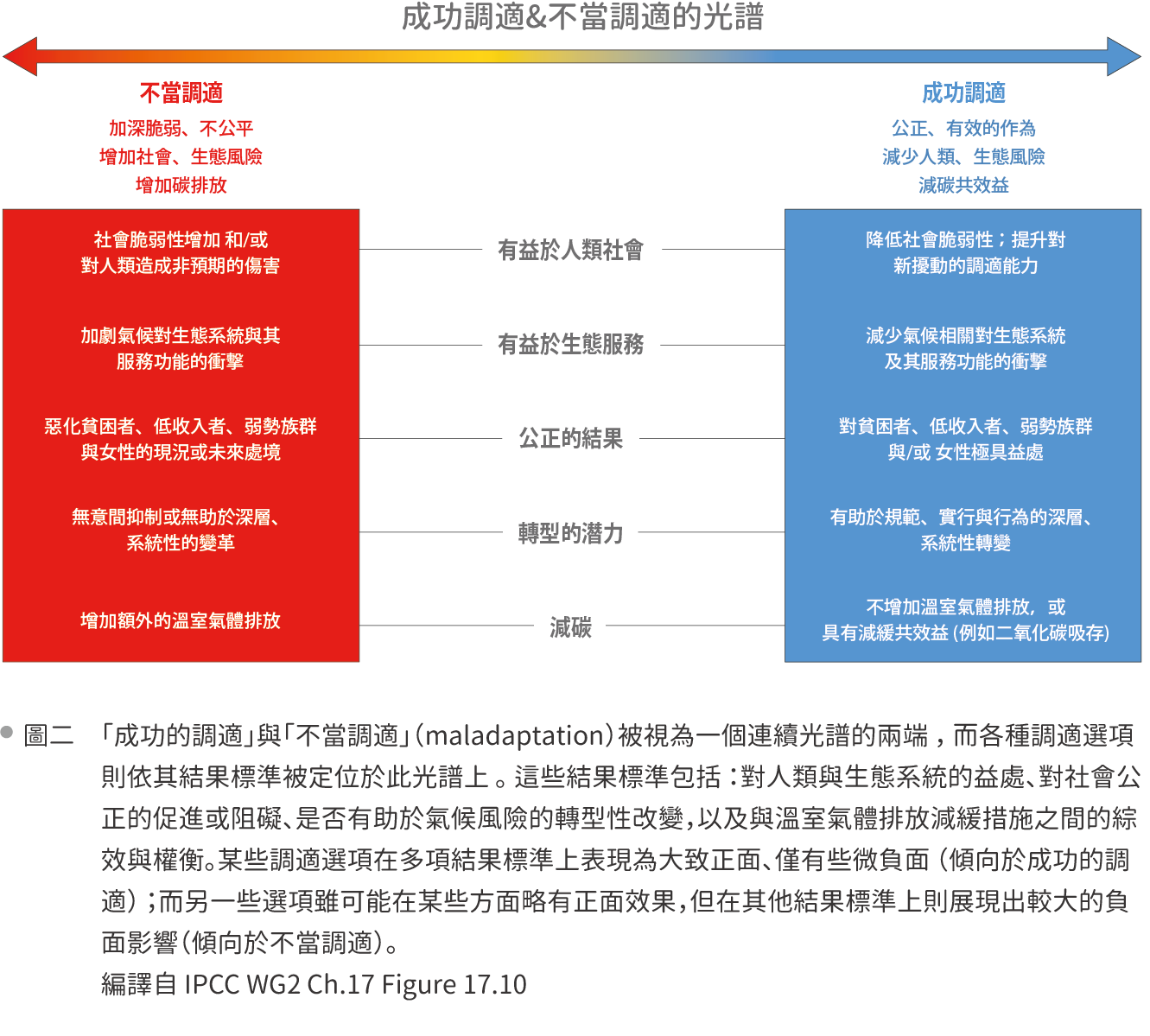

另外,報告提出了成功調適的指標(圖二),轉型式調適僅為其指標之一,調適是否成功還須衡量是否有益於人類與生態系統、是否具備社會公正的結果,以及是否有助於減少溫室氣體的排放。

轉型式調適被視為達成《巴黎協定》(全球升溫控制在2℃以下,並追求限制升溫 1.5℃)、永續發展目標(SDGs) 與減少災害風險的關鍵策略。雖然轉型式調適並不容易發生,因其牽涉政治、經濟與社會的大幅度與系統性改變,然而轉型式調適可能是一種必要但艱難的選擇,尤其在氣候變遷衝擊加劇、傳統調適手段無法承擔未來風險的情況下,決策者需慎重考慮採用轉型式調適的可能性。

成功推動不同調適選項需具備一系列制度、治理、資源與社會文化條件。以下摘要調適的促成條件(enabling conditions)與啟動條件(catalysing conditions)予以說明:

- 明確的氣候法規與調適政策是推動轉型的基礎

- 法律應避免加劇脆弱性,例如過時的土地、水權法規

- 應具備跨層級(中央-地方)與跨領域(能源、水資源、健康等多領域)協調機制

- 鼓勵發展具彈性的政策工具與調適計畫,如調適路徑(adaptation pathway)、氣候行動方案規劃。

- 資金的支持是推動與啟動調適的關鍵因素之一。

- 公共與私人財務需共同投入,包括氣候基金、保險。

- 應引導資金進入地方社區與脆弱族群,避免造成「不平等的調適」。

- 持續的監測、回饋、學習機制能支撐調適走向轉型,而且能力建構(capacity building)必須涵蓋技術、領導、協商等層面。

- 利用人工智慧(AI)進行資料更細緻的應用,例如早期預警、極端高溫對脆弱群體的影響或是水資源管理。

- 在地與原住民長期累積的地方知識應該納入決策,其知識可以協助以生態系統為基礎的調適規劃(Ecosystem-based adaptation),以填補部分科學知識的空白。

- 氣候服務(climate service)是氣候風險管理的重要工具,近期研究也指出氣候服務與其他學科的跨域合作是推動調適的關鍵因素。

雖然上述的法律制度、財務支持、能力建構三大「促成條件」是調適選項得以被規劃與執行的前提,但僅僅具備這些條件,並無法保證規劃的調適選項會被及時地落實、抑或是無法確保其調適規模足以因應未來風險。 「啟動條件」正是為了彌補行動推進上的落差,協助克服常見的惰性(inertia),激勵個人與組織啟動或加速調適行動進程。

不同形式的啟動條件會讓個人與組織更嚴肅地考量延遲行動或持續維持低投入的代價。啟動條件會引導個人與組織的注意力聚焦於特定風險,促使相關行動者強化其決策過程,並投入財務與社會資源來因應這些風險,進而可能促成更多、甚至更大規模的調適行動,無論是擴大既有的調適措施,或是採用具轉型特質的調適選項。以下摘要四個啟動條件內容:

中等程度的急迫性是推動氣候行動的重要動力,但過高或過低的急迫性都會抑制人們的反應。急迫性包括客觀與主觀上的時間壓力,例如意識到延遲行動的代價,以及善用機會窗口(windows of opportunity),利用對的時機才可能促成新的或強度更高的調適作為。

溝通策略能促使決策者從低轉向中度急迫性,進而提升調適行動強度。以乾旱為例,若正確訊息反覆傳播,並包含具體行動建議,則可有效促進節水行為。各地針對氣候災害的調適操作上都證實此一論點,例如洪水防範與海岸防護調適規劃。

過高的急迫性會成為行動的障礙,容易因為恐慌而缺乏審慎思考。在這種情況下,決策者可能會忽略其他可行選項、做出草率決定,或無法有效動員資源。因此,有效規劃與行動的時機在於風險處於中度但尚未達到高急迫性的階段。

「機會窗口」是指在特定時間內,具備推進甚至加速氣候調適策略的條件。這些時機是氣候行動的重要催化劑,其結果可能是小幅度的漸進變化,也可能是大規模、深層的轉型式調適。

可能因極端氣候事件、政治變遷(如新機構、法律、政策倡議者的出現)、可達成的政策目標,或新知識的出現而出現關鍵時機;通常焦點事件可以促使多方團體集中討論特定政策或應對選項。

極端災害事件經常直接驅動機會窗口。這些事件不僅在事發當地引發新的討論、政策與財務動員,也可能促使其他地區的行動者反思自身風險,是影響「主動因應風險」而非「被動應變」的關鍵因素。世界觀與意識形態也深刻影響組織決策者對極端災害事件意義的詮釋與可接受的調適行動強度。

制度與法律框架的突破發展也能催化氣候行動。例如2015年出現一系列國際框架,包括《仙台減災框架2015–2030》、《2030永續發展議程》(SDGs)、以及《巴黎協定》,這些國際框架皆改變了全球氣候調適的進程。

自 IPCC 第五次評估報告(AR5)以來,針對未採取調適措施的訴訟被越來越廣泛視為推動氣候風險管理的方式。文獻中涵蓋的訴訟案例有約三分之一涉及調適與損失/損害(loss and damage)的議題。這一增長可歸因於:(1) 氣候衝擊推估與當前的調適行動之間落差大;(2) 政府與企業對可預見的損害法律責任日益明確。此類訴訟已擴展至美洲、亞洲與歐洲,甚至涵蓋中低收入國家。

對私人企業的訴訟提升了氣候風險作為法律與財務風險的認知。即使訴訟未成功,也有助凸顯社會高度關注。

個人與組織常扮演氣候決策的催化行動者,他們透過溝通急迫性、建立行動聯盟等方式促進新形式的氣候行動。這些行動者可能是個人、組織、或聯盟所構成的網絡,例如社會運動、或是政策領袖與政策創業者。

近年研究顯示,與氣候有關的社會運動可促進氣候風險管理。這些運動常源自都市,也逐漸延伸至鄉村與原住民族社群。運動成員涵蓋以往不活躍於氣候政治的群體,例如兒童與青年,以及原本具傳統環保訴求的女性與原住民族等群體。這些運動多以社會正義的框架聚焦於減緩(減碳),有時候也包括調適行動。2019年聯合國氣候變遷大會COP25 上簽署的《兒童與青年氣候行動宣言》即是兒童與青年的社會運動成果。

政策領袖常被稱為「政策創業者」(policy entrepreneurs),指的是具有領導地位、能夠設定議程並建立聯盟以推動決策過程的個人,因此他們能在氣候調適上發揮催化作用。氣候政策創業者無論在「反應式情境」(reactive context),例如極端事件發生後,或「超前部屬式情境」(proactive context)中,都可能是推動變革的重要力量,尤其他們通常能於正式與非正式網絡中發揮領導力與影響力。

將氣候變遷視為關鍵政策議題的政治領袖,在國際、國家與次國家層級上皆可扮演政策創業者的角色。

地方政府官員尤其(如市長與其他行政官員)常被視為氣候政策創業者。這些城市層級的創業者經常憑藉自身經驗、人脈與毅力,處理對其選民具有重要性的氣候議題,並可直接與多元利益相關群體互動,並提供、推廣可具體改善居民日常生活的氣候調適策略。氣候風險通常具有地方性,相對地,缺乏有效領導會顯著削弱調適的成功機會。

![]() 更多資訊及原文下載:https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

更多資訊及原文下載:https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

1. TCCIP電子報: 氣候變遷下的農業調適策略與案例分析:從反應式到轉型式調適

3. 氣候搖滾同學會Podcast-氣候訴訟 一場未來必知的法學課

4. 《他們的故事》專家訪談: 調適治理篇 徐旭誠:以無敵鐵金剛的精神推進氣候調適治理

5. 《他們的故事》專家訪談: 社會運動篇 黃品涵:跨越世代的氣候調適工作,源自於「愛」的理由