.png)

氣候變遷下的農業調適策略與案例分析:從反應式到轉型式調適

陳柱中 農業部農業試驗所 副研究員

顏瑋利 農業部農業試驗所 計畫助理

王家偉 農業部農業試驗所 計畫助理

姚銘輝 農業部農業試驗所 研究員

全球氣候變遷對農業的衝擊

對於高度仰賴天氣的農業而言,氣候變遷帶來不可忽視的衝擊。

由氣候變遷導致降雨型態的改變,如強降雨沖刷造成表土流失,若是發生於播種期或收穫期,將嚴重影響作物的生長與收成。而極端天氣事件比以往更頻繁的發生,異常高溫、強烈寒流、洪水等,除了摧毀作物外,更是增加復耕的困難度。隨著全球氣溫的逐漸升高,夜間溫度也隨之增加,加速植物呼吸作用消耗光合產物,對於作物產量與品質造成明顯的負面影響,以水稻為例,夜間溫度對於產量和品質的影響比日間高溫更顯著[1];夜間溫度每升高1°C,稻米產量便下降約10%[2]。此外,自1980年以來,極端天氣事件已造成歐盟5,000億歐元的損失,其中60%與乾旱相關的損失發生在農業產業[3]。在高排放情境下,到2050年,南歐非灌溉作物(如小麥、玉米和甜菜)的產量預計將下降多達50%[4]。

從溫度變化、降雨模式改變到極端天氣事件的頻繁發生,都讓農業系統面臨嚴峻挑戰,然而,傳統的方式可能不足以有效降低人們或系統對氣候變遷的脆弱度,這凸顯出農業應從單純的被動應變,轉向採取更具彈性、前瞻性的調適策略。

農業的調適策略:反應式、漸進式、轉型式

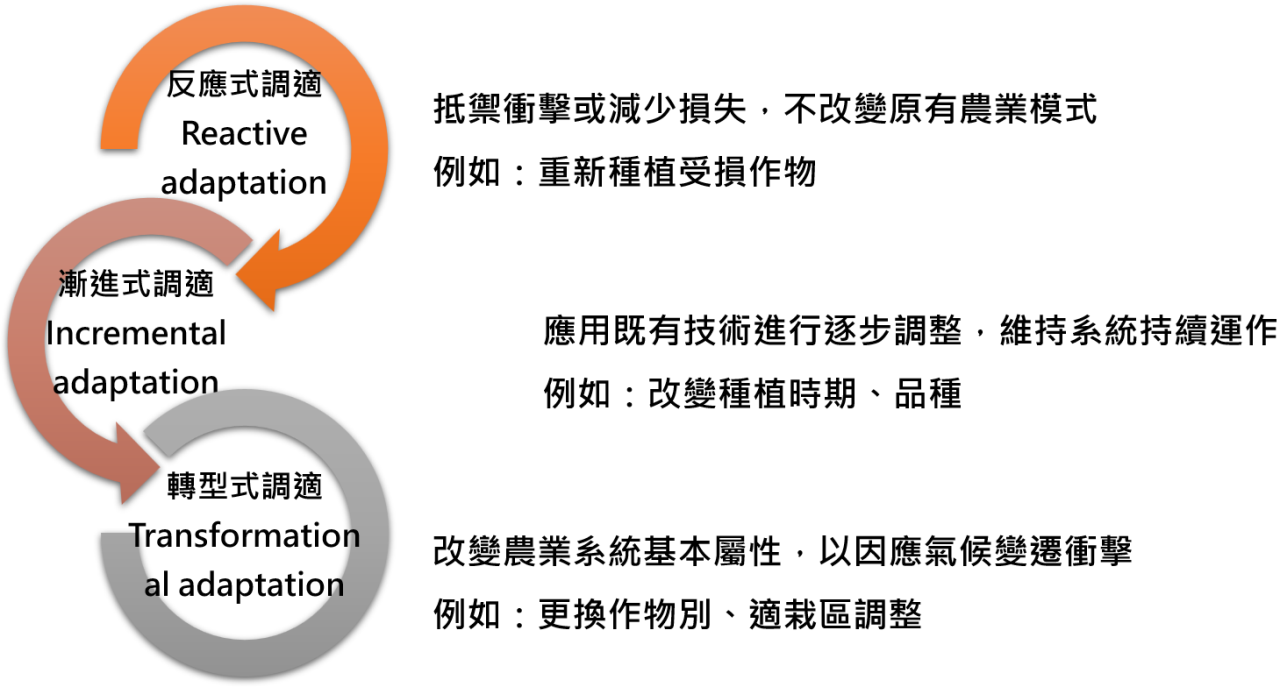

面對氣候變遷對農業帶來的挑戰,需進行調適以降低氣候風險,確保糧食安全、農民生計以及農村的永續發展[5]。政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)將調適定義為:為了緩和損害或利用有利的機會,調整因應實際或預期氣候及其影響的過程[6],也就是透過干預降低氣候變遷對農業系統的衝擊。根據調適的程度和範圍,可分為反應式、漸進式調適與轉型式調適,如圖1所示。

圖1、不同的農業調適策略

(國科會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」TCCIP計畫產製)

反應式(Reactive adaptation)

在受到氣候變遷的衝擊時,反應式調適策略的目標是盡可能抵禦衝擊或減少損失,維持農業系統的現狀,而不改變原有的生產模式或結構特性[7],常見的反應式為災後復耕,經歷天然災害後在原地重新種植,維持原有生產方式。這類做法在短期內或許能有效緩解災害的衝擊,但隨著危害的頻率與強度日益增加,反應式策略的效果會越來越有限,當衝擊超出系統的承受能力時,單靠反應式策略便難以因應[7]。例如,若同一地區短期內連續遭受災害,農民可能須不斷投入復耕資源,而墊高了種植成本,隨著時間的推移,多次復耕也可能錯過作物的最佳適栽期,導致品質或產量下降,進一步影響農民生計甚至危及整體農業生產的永續性。

漸進式調適(Incremental adaptation)

漸進式調適應用既有的技術透過管理上的調整,維持已存在的農業系統能持續運作,並在現有的基礎上進行逐步調整[8]。在農業上常見的漸進式調適包括育種、品種改良、調整種植日期、改善耕作方式,或是升級灌溉系統等。由於漸進式調適所依賴的是「基於現有知識與基礎設施的變革」,相對容易被農民及其他利害關係人接受,因此在許多情況下具有較高的實施可行性與推廣潛力。

培育對環境適應性更強的作物品種,經過品種改良,能夠承受特定的氣候壓力,在臺灣,農業部農業試驗所建立了「高溫逆境篩選設施」,針對多個水稻品種進行評估,從中選拔出在高溫環境下仍能維持較高產量和良好米質的品種,如桃園3號、桃園5號和台南16號,並利用基因技術進一步提升水稻的耐熱性[9]。

在未來氣候情境下,乾旱發生機率將增高,臺灣種植於坡地高經濟價值的茶園,多位於非灌溉區,國科會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」(簡稱TCCIP)在2023-2024年間,於海拔2,100公尺雲霧帶之臺灣大學實驗農場梅峰本場架設捕水網[10],如圖2,強化雨水及霧水的收集以最大化水資源來源,同時增加地面覆蓋以減少蒸發散量,以延續茶樹生存時間及增加乾旱韌性。

.png)

圖2、茶園捕水網架設情形及地面覆蓋(TCCIP計畫產製)

轉型式調適(Transformational adaptation)

當氣候變遷對某地區的農業造成深遠且無法逆轉的影響,使得原有耕作方式難以為繼時,便需要採取「轉型式調適」,也就是對農業系統進行根本性的結構轉變。此類調適強調改變生產模式,以確保農民生計與糧食安全得以持續[8]。這類調適可能涉及從依賴特定作物的生產體系,轉向全然不同的農業型態,或是導入嶄新的耕作技術與管理方式。常見的轉型式調適包括:

因為氣候快速改變使作物不再適合現行種植區,而需移動到新適合生長的區域,例如,台灣南部種植的「玉荷包」荔枝,在未來氣候情境模擬下,可能因冬季低溫不足而面臨開花不良的問題,導致產量下降,因此未來玉荷包的適栽區,將有極大的機會往北部移動[11]。

在面臨嚴重氣候影響,傳統農業難以持續的地區,可能採取全新的生產系統。例如,越南的湄公河三角洲,將15,000公頃低生產率的稻田,轉為水產養殖、果園、蔬菜田或是畜牧場[12]。再者,因這樣的改變成本極為高昂,若是政府機構、國際組織等,能為生產者提供資金支持,便能夠降低轉向生產新作物種類的風險。

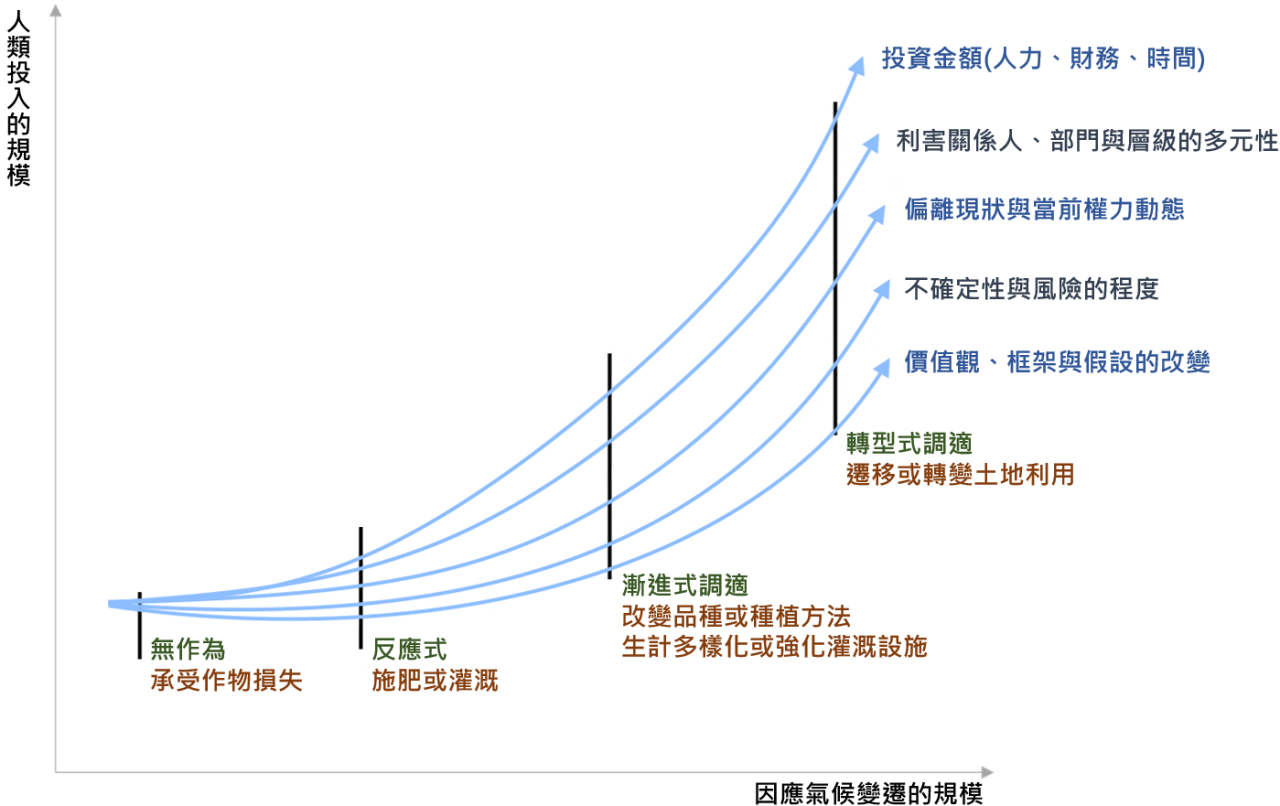

面對氣候變遷,從維持現狀的反應式調適,部份調整的漸進式調適,再到根本性改變系統的轉型式調適,隨著影響程度的增加,所需的反應強度和系統改變的幅度也隨之增加。反應式投入資源最少,應對規模最小,通常是短期的、反應性的措施;漸進式調適投入資源和規模介於反應式和轉型式之間,對現有系統進行改良,但不改變其根本特性,目標是在增加農業韌性以因應氣候變遷帶來的衝擊。轉型式調適則涉及更深層的改變,甚至涉及社會、經濟、環境與文化結構調整等,重新將農業系統轉化為更公平、永續或具韌性的狀態。轉型規劃過程中,應納入多方考量(如土地利用、社會結構、文化價值等)及不同部門的協調整合、利害關係人的廣泛參與,以確保這些改變能產生正面與永續之效益,並應依現況和不斷變化的情境進行調整。

我們用一張概念圖,將農業社會-生態系統對氣候變遷影響的因應方式,從「無作為」到「轉型式調適」進行了分類,並呈現了隨著調適策略的強度增加,所需的投入(如資金、時間和人力)以及因應氣候變遷程度的變化,如圖3。

圖3、社會-生態系統因應氣候變遷影響之策略類型,隨著反應幅度逐漸升高而增加的梯度(依原圖重繪[7])。

旱田直播:漸進式調適案例

稻米是臺灣重要的糧食作物,在氣候變遷環境下導致的水資源短缺,如何調適產業,減少衝擊並降低生產風險,是現在也是未來面臨的重要議題。新竹縣新豐鄉是該縣最大的稻米產區,然而,該區位於石門水庫供水之最末端,遇到水資源匱乏時期,首當其衝無水可灌溉之區域,在國科會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」(TCCIP)的支持之下,2019-2020年於新豐鄉示範漸進式調適-旱田直播(如圖4),在種植初期直接將水稻播入土中取代傳統插秧,減少育苗及灌水整田所需的農業用水,與傳統插秧相比,旱田直播可減少種植初期(播種至插秧期)約89%的用水,平均每公頃可達到節省9,785噸的效益,同時,也減少了育苗和灌水整田等初期準備工作,達到省工的目的[13]。

.png)

圖4、旱田直播示範田區(TCCIP計畫拍攝)

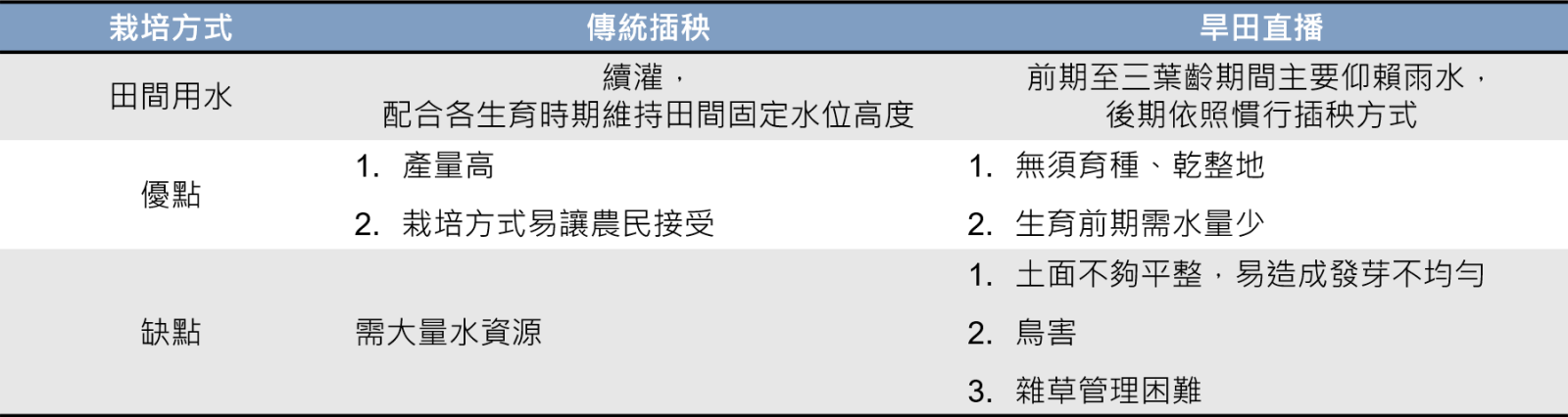

但這種栽培方式也並非完全沒有缺點,相較於傳統插秧,因種植初期(播種至插秧期)時不需淹田,較難以將土地維持平整而影響種子發芽,此外,播種後田間不會長時間淹水,雜草較難控制。而由於播種及收穫時間提早,鳥群可能會集中吃掉直播田的稻穗。表1為比較兩種栽培方式之優缺點。

表1、不同栽培方式之優缺點(TCCIP計畫產製)

本案例是維持相同的作物生產,僅對於栽培系統進行部分改變,並未轉向其他作物類型或土地使用類型,屬於漸進式調適的範疇。從中可見,漸進式調適的目標在於讓原有有的系統持續運作,透過小部分的改變(調整了水稻生長前期的栽培方式),在不顛覆既有的架構下,導入田間管理策略,以回應因缺水而無法插秧的環境,減少氣候變遷對於稻作生產系統的衝擊。

由於漸進式調適不針對系統進行翻轉性改變,對於利害關係人的衝擊較少,推動過程中所遭遇的阻礙也較小。但也必須認知到,單一漸進式調適仍具有其侷限性,以旱田直播為例,可以解決第一期稻作插秧期(1、2月)缺水,倘若後續植株生長期間遇到缺水,則必須搭配其他調適技術如生育期乾溼交替的間歇性灌溉。從長遠來看,若缺水問題日益嚴峻,單靠漸進式調適(如旱田直播或間歇灌溉)將難以維持合理產量。此時,即須考慮轉型式調適,例如改種需水量較低的旱作作物如玉米、高粱,甚至重新規劃土地用途,以因應氣候變遷帶來的深層挑戰。

結語

氣候變遷已成為農業部門無法迴避、也不得不面對的重大挑戰。為了維持國內糧食的自給能力,並保障農民合理的經濟收益,隨著氣候衝擊日益加劇與情勢日趨複雜,農業產業的調適策略也必須從最初的應急因應,逐步升級為漸進式甚至轉型式調適。臺灣目前正積極推動許多的農業調適策略,例如培育耐高溫的作物品種、改善灌溉技術和耕作制度,及強化預警系統與農業保險等,確實增加了農業系統的韌性,然而,氣候變遷對農業的影響是長期且動態的,規劃具備跨領域的協調整合,確保公平與社會正義,以及利害關係人的參與,才能設計出真正符合在地需求、具備可行性及正面效益,並能被廣泛接受的調適策略,避免不當調適的風險。

延伸閱讀

- TCCIP農業調適示範:新竹縣新豐鄉-旱田直播案例

- TCCIP電子報第77期:農業乾旱分析與調適技術研究

- TCCIP調適參考案例:越南-建構亞太地區的氣候韌性

- TCCIP調適參考案例:衣索比亞-高粱的調適策略-灌溉及改變種植日期

- IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之「漸進式與轉型式調適」論述摘要

.png)

雲霧中的巨人:探索巨樹與雲霧帶的關係

林奐宇 國立宜蘭大學森林暨自然資源學系 助理教授

劉冠廷 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

森林是一座不斷成長的綠色城市。樹木透過光合作用,將空氣中的二氧化碳固定為醣類與各種有機物,除了生長使用,也將這些有機物質儲存在樹幹、枝條及葉片等部位,我們熟悉的「木材」就是其中的最大宗。樹木生長不僅讓自己變得更高更壯,更將大量的碳固定儲存在森林裡,成為地球碳循環裡的主要碳庫。在這片綠色城市中,大樹或巨樹(very large trees, VLT)就像是自然界的摩天大樓。高聳的樹冠彷彿矗立的「巨人」,創造出豐富多樣的微氣候環境,同時也是一座自然公寓,為各種動植物提供完美的居所。從樹冠層到樹幹,從樹皮到樹洞,每一處都可能成為生物的家。正因為巨樹對生態系統如此重要,生態學家常常把它們的分布密度和數量,作為判斷一片森林是否保持原始狀態的重要指標之一[1]。

臺灣是一座位於亞熱帶與熱帶氣候的交會處的島嶼,雖然土地面積不大,但地理位置位當大陸與大洋交界,同時高聳陡峭的中央山脈橫亙,在中海拔山區形成獨特的山地霧林(montane cloud forests, MCFs)生態系。熱帶與亞熱帶地區的山地霧林是全球極為稀有的生態系統,僅佔全球森林面積的1.6%,終年雲霧籠罩,營造涼爽濕潤的環境[2]。臺灣的山地霧林分布介於海拔1,000-2,500m,孕育許多豐富而獨特的物種,包括著名的針葉樹如紅檜(Chamaecyparis formosensis Matsum.)、臺灣扁柏(Chamaecyparis obtusa Sieb. & Zucc. var. formosana (Hayata) Rehder)、鐵杉(Tsuga chinensis (Franchet) Pritz. ex Diels var. formosana (Hayata) Li & Keng),以及闊葉樹的殼斗科(Fagaceae)櫟林等。

林業試驗所徐嘉君副研究員與「找樹的人」研究團隊長年在臺灣山區進行附生植物(Epiphytes)研究,並致力探索諸多從未被發現的參天巨樹,有關「找樹的人」及附生植物介紹可參考延伸閱讀1、2。他們發現在終年潮濕的中海拔雲霧帶,分布著眾多巨樹,樹幹上生長許多附生植物,由於附生植物對於溫度、水分與光環境的變化極為敏感,因此隨著不同垂直層次的樹幹位置,還可以發現不同的種類,更顯示樹冠層是獨特、多樣且值得研究探索的領域[3](見延伸閱讀1、3)。

加拿大的研究團隊透過分析原始亞高山森林的樹木年輪[4],發現樹木對氣候變化的反應相當複雜,例如樹木個體差異(如樹木大小和生命階段)、物種特性、生長環境等因子皆有交互關係。該團隊也發現,隨著氣候變遷的加劇,溫度和降雨量變化對樹木生長(尤其是生長量)的影響將更加難以預測。目前較確知的是,氣候變遷可能造成樹木適合生長範圍的推移,例如原本分布於中高海拔、喜歡涼爽氣候的樹種,適生範圍可能朝高海拔推擠而變得越來越狹窄,造成生存空間的壓縮;而生長在低海拔、能適應高溫的樹種則往中海拔遷徙,進而與原本適生於涼爽氣候的樹種競爭生長空間。在遷徙與競爭過程中,研究認為弱勢樹種將發生生長低落、病蟲害增加以及蓄積量(Forest stock)下降等現象[5][6]。長期氣候監測也已發現海拔1,500-2,500m山區的雲層覆蓋率與相對濕度都有下降趨勢,代表濕潤的霧林環境可能正在逐漸改變[7]。

為了瞭解目前森林巨樹的分布與氣候變遷的影響,國科會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」(簡稱TCCIP)計畫林業領域團隊於臺灣的東北及西北氣候區(約宜蘭-新竹一線以北)進行嘗試性研究[2],利用TCCIP的網格化觀測日資料,配合國家植群多樣性調查計畫豐富的森林調查資料,分析「森林底面積(basal area, BA)」隨著海拔與氣候的變化趨勢,進而探討雲霧森林的特殊之處。

我們沿著平原、低海拔淺山往內陸的中高海拔山區延伸,依樹種組成進行歸納分析,將森林分成8種類型(圖1),包括低海拔平原和溪谷的「榕楠闊葉林」,龍潭台地、林口台地與陽明山至東北部山區海拔稍高處的「楠櫧闊葉林」(圖2);中海拔山區以「紅檜-鐵杉-扁柏針闊葉混淆林」佔最大面積(圖3、圖4),包含許多的殼斗科植物;中、高海拔尚有以臺灣二葉松為優勢的「臺灣雲杉-臺灣二葉松針闊葉混淆林」及「臺灣二葉松-臺灣冷杉針葉林」,主要分布於中央山脈西向坡面及雪山西側為主,屬偏好較乾燥氣候的植群;高海拔的東向坡由於氣候相對濕潤,以「臺灣鐵杉-臺灣冷杉針葉林」為主(圖5);海拔更高的高山森林界線一帶則以「臺灣冷杉-香青針葉林」為優勢植被,已接近中央山脈及雪山山脈稜線至山峰位置。

.png)

圖1、森林類型與氣候及地形有關,沿海拔形成明顯的分帶。例如:桃竹苗低海拔分布的「榕楠闊葉林」(綠色),隨海拔提升漸轉換為中海拔主要的「紅檜-鐵杉-扁柏針闊葉混淆林」(黃色)。各森林類型之顏色標示請參見圖例。

.jpg)

圖2、楠櫧闊葉林的森林環境,森林高度不像針葉樹般高聳直立,但有豐富的動植物種類棲息其中。

.jpg)

圖3、生長在潮濕雲霧帶的臺灣扁柏純林,每一株樹幹高大挺拔,均可生長至40公尺以上,胸高直徑則在1公尺左右。

.jpg)

圖4、檜木是臺灣山地霧林的代表物種之一

.jpg)

圖5、冷杉及鐵杉林帶是臺灣的中高海拔重要的碳庫

利用1,600餘處森林樣區資料,橫跨了平原至中央山脈稜線的巨大海拔梯度,我們觀察到一個有趣的現象:森林的底面積隨著海拔升高而逐漸增加,尤其是配合氣候與地形資料建置統計模型後,該趨勢變得更為明顯(圖6)。北臺灣底面積最高的森林,主要集中在南湖大山以東、加羅湖區至太平山一帶;以及和平事業區上游、棲蘭山、鎮西堡至大壩尖山與大雪山等地。

.png)

圖6、平原至低海拔淺山之森林底面積較低(綠色),往內陸中高海拔山區逐漸增加(黃色漸變紅色)。

有趣的是,當我們將森林底面積隨著海拔的變化套繪成圖,發現平地至山麓地帶森林的底面積平均僅約50m2/ha,多以小徑級、較低矮的樹木為主;隨著海拔升高,森林底面積逐漸增加,直到海拔2,000-3,000m達到最高,平均皆超過100m2/ha;至海拔3,000m以上則森林底面積又逐漸下降。其中以海拔1,400至2,200m的雲霧帶檜木林,以及高海拔的臺灣鐵杉-臺灣冷杉針葉林拔得頭籌(圖3)。針對氣候與地形因子的相關性統計則發現,在海拔1,600m以下山區,尤其是雲霧覆蓋率較高、秋季降雨量充沛之處,森林顯著具有較高的底面積;海拔1,600m以上山區,則森林底面積與演替(知識小櫥窗3)有關,尤其是組成穩定、發育成熟的紅檜-鐵杉-扁柏混淆林與鐵杉-冷杉針葉林都孕育了極高的底面積,至於好生於崩塌碎石或火災跡地的雲杉、二葉松等森林則底面積相對較低。

.png)

.png)

圖7、上半部為北部各森林類型的底面積與海拔關係圖,分別使用不同的顏色表示,x軸為海拔、y軸為底面積;

下半部為7種森林類型底面積沿海拔的變化圖,紅線為LOWESS迴歸之平均變化趨勢。

最後與實際的森林調查資料相比,確實顯示森林底面積沿著海拔有正向增加的趨勢,直到2,700m才逐漸趨平下降。在氣候因子分析中,則可發現氣溫與森林類型形成與發育有最明顯的相關,約略在1,600m處形成分界。在海拔1,600m以下,雲霧帶與降雨量是森林蓄積量的極佳指標,統計顯示在相同海拔區域,凡是位於溪谷、雲霧籠罩或環境較潮濕的森林普遍有較高的底面積;而在海拔1,600m以上地區,則顯示穩定的演替中後期森林具有較高的底面積,而在乾燥環境或曾受干擾的地區則相對較低。一般而言,穩定演替中後期的森林通常包含大量樹齡較高、樹形龐大的優勢樹種,因此森林底面積較高。由於樹木在生長過程中,胸徑會隨時間持續增加,年齡越長的樹木通常也會具有較大的底面積。然而,底面積的變化亦可能受到氣候條件(如溫度與降雨)所影響,例如較潮濕的環境能促進樹木生長速率。本次測試性研究也發現,「雲霧覆蓋率」是預測森林分布與底面積的最重要指標,然而現有氣候資料庫對於雲霧情境的掌握程度較低,可能成為探索森林未來變化的環境因子缺口,是值得研究團隊繼續努力的方向。

延伸閱讀

- 臺灣巨樹及找樹的人相關報導

- 台灣維管束附生植物介紹

- 臺灣山地霧林相關報導

- 十年樹木百年樹林:圖說森林植群演替

- 什麼是統計降尺度資料?

- 網格資料內插工具 clim.regression

參考文獻

主題一 返回文章

[1] Su, Q., J. S. Rohila, S. Ranganathan, and R. Karthikeyan, 2023: Rice yield and quality in response to daytime and nighttime temperature increase – A meta-analysis perspective. Science of the Total Environment, 898, 165256, DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.165256

[2] Peng, S., J. Huang, J. E. Sheehy, R. C. Laza, R. M. Visperas, X. Zhong, G. S. Centeno, G. S. Khush, and K. G. Cassman, 2004: Rice yields decline with higher night temperature from global warming. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 9971-9975, DOI:10.1073/pnas.0403720101

[3] Ecologic Institute. (2024, February 15). The Impact of Extreme Climate Events on Agricultural Production in the European Union. Retrieved March 31, 2025, from https://www.ecologic.eu/18975

[4] European Environment Agency. (n.d.). Climate change threatens future of farming in Europe. Retrieved March 31, 2025, from https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of

[5] Mushtaq, S., 2018: Managing climate risks through transformational adaptation: Economic and policy implications for key production regions in Australia. Climate Risk Management, 19, 48–60, DOI: 10.1016/j.crm.2017.12.001

[6] IPCC (2023, March 19). Climate Change 2023: Synthesis Report. Retrieved May 15, 2024, from https://www.ipcc.ch/

[7] Fedele, G., C. I. Donatti, C. A. Harvey, L. Hannah, and D. G. Hole, 2019: Transformative adaptation to climate change for sustainable social-ecological systems. Environmental Science and Policy, 101, 116–125, DOI:10.1016/j.envsci.2019.07.001.

[8] Iizumi, T., 2019: Emerging Adaptation to Climate Change in Agriculture. In: Adaptation to Climate Change in Agriculture, Springer, pp 3–16, DOI: 10.1007/978-981-13-9235-1_1.

[9] 陸明德、李長沛、陳柱中、何佳勳、王毓華。2024。提升農業韌性,邁向調適生產。農政與農情,387: 50-57。

[10] 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(TCCIP) (2024, November 11)。農業乾旱分析與調適技術研究。Retrieved March 31, 2025, from https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/km_newsletter_one.aspx?nid=20241111094806

[11] Chang, J. Y., L. Tang, C. C. Chen, Y. T. Zhang, and C. L. Chen, 2024: Prediction of Inflorescence Emergence in ‘Yu Her Pau’ Litchi Under Climate Change Using an Optimised Model. Food and Energy Security, DOI: 10.1002/fes3.70032.

[12] Shrestha, K., and Tieman, R., 2022: Building Climate Resilience in Asia and the Pacific Region: ASAP TECHNICAL SERIES. International Fund for Agricultural Development (IFAD) ASAP Technical Series, January 2022.

[13] 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(TCCIP) (n.d.)。調適百寶箱/農業調適示範。TCCIP。Retrieved March 31, 2025, from https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/ark_01_af_demo_b.aspx

主題二 返回主題

[1] Vandekerkhove, K., Vanhellemont, M., Vrška, T., Meyer, P., Tabaku, V., Thomaes, A., Leyman, A., De Keersmaeker, L., and Verheyen, K., 2018: Very large trees in a lowland old-growth beech (Fagus sylvatica L.) forest: Density, size, growth and spatial patterns in comparison to reference sites in Europe. Forest Ecology and Management, 417, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.02.033

[2] Su, H.J., 1985 : Studies on the climate and vegetation types of the natural forests in Taiwan (III) a scheme of geographical climatic regions. Quarterly Journal of Chinese Forestry 18(3):33-44.

[3]Hsu, R. C.-C., Chen, Y.-C., and Lin, C., 2024: The Impact of Changing Climate on an Endangered Epiphytic Orchid (Pleione formosana) in a Montane Cloud Forest and the Conservation Challenge Ahead. Plants, 13(17), 2414. https://doi.org/10.3390/plants13172414

[4] Campbell, E. M., S. Magnussen, J. A. Antos, and R. Parish, 2021: Size-, species-, and site-specific tree growth responses to climate variability in old-growth subalpine forests. Ecosphere 12(5):e03529. 10.1002/ecs2.3529

[5] Rehfeldt, G. E.; Crookston, N. L.; Warwell, M. V.; Evans, J. S., 2006: Empirical analyses of plant-climate relationships for the western United States. International Journal of Plant Sciences. 167: 1123–1150. https://doi.org/10.1086/507711

[6] Guo, Y.; Lu, Y.; El-Kassaby, Y.; Feng, L.; Wang, G.; Wang, T., 2019: Predicting growth and habitat responses of Ginkgo biloba L. to climate change. Annals of Forest Science. 76: 101.

[7] 羅敏輝,2023:TCCIP-TReAD 資料應用於臺灣雲霧帶微氣候韌性之研究。AR6 新資料說明會暨氣候變遷資料應用研討會。

喜歡這一期的文章嗎? 給作者一個讚!