臺灣《縣市氣候變遷概述2024》

帶你掌握各縣市的過去、現在與未來氣候趨勢

劉曉薇 國家災防科技中心 專案助理研究員

前言

在全球暖化的影響下,各地氣候有所改變。為了讓大家了解自己居住地的溫度與雨量受到氣候變遷的影響與變化,《縣市氣候變遷概述2024》(以下簡稱氣候概述)整理了臺灣各縣市的氣候資訊,讓你輕鬆掌握過去、現在和未來的氣候變化。

《縣市氣候變遷概述2024》由國科會推動之「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform,簡稱TCCIP)與中央氣象署共同合作出版,提供全臺22個縣市,包含離島地區:澎湖、金門、連江縣等的氣候現況、過去變化與未來推估資訊,其目的為協助地方政府、研究單位、教育工作者及民間企業在氣候調適與永續發展方面能有更多可參考的科學資訊。

基礎版下載連結 進階版下載連結

怎麼看這本氣候概述?

氣候概述以分析年份可分為3個主要時期:1. 氣候現況(1991-2020年)分析時段參考世界氣象組織(World Meteorological Organization,簡稱WMO)定義,呈現該區域氣候標準平均值、2. 過去變化(1960-2020年)、3. 未來推估(2015-2100年),針對各時期內容如何解讀,以臺北市為例進行說明:

1. 氣候現況(1991–2020年)

提供各縣市年均溫、降雨量、月氣候值,其中月氣候值包含:月平均氣溫、最高、最低溫度與月總降雨量等資訊。並搭配地理位置與氣候描述,可掌握當地的氣候特徵(如熱月、冷月、季節降雨空間分布等)。

.png)

圖1、臺北市氣候現況。溫度為1月平均低溫與7月平均高溫,單位℃、降雨為冬季(去年12~ 當年1月)、春季(2~4月)、

梅雨季(5~6月)、夏季(7~9月)、秋季(10~11月)「降雨量」。單位毫米

- 解讀說明:圖1以台北市為例,1月平均最低溫全區顯示約12℃以下,7月平均最高溫出現在市區中心,達34℃以上,降雨方面,臺北市地勢自北、東、南三面之高山丘陵向西陡降,為主要的降雨熱區。

- 備註:「熱月」與「冷月」用來描述一年中氣溫相對較高或較低的月份,本概述根據氣候統計資料中的月平均氣溫來區分,將1月視為「冷月」,7月視為「熱月」。

2.過去變化(1960–2020年)

除了整理中央氣象署的各縣市官方氣象資訊外-單點資訊[1],同時使用TCCIP計畫所產製的高解析度(1km)網格化觀測資料-面狀資訊[2],全面分析臺灣過去61年(1960-2020年)的溫度及降雨趨勢變化,幫助我們更好地了解每個縣市過去氣候的變化(圖2)。

.png)

圖2、臺北市過去61年溫度與降雨趨勢變化。單位℃/10年、毫米/10年

- 解讀說明:圖2呈現的是1960年至2020年這61年間,臺北市溫度與降雨的趨勢變化率,以溫度來說,單位為「每10年變化量(℃/10年)」而非總變化量。因此圖上數值代表的是「每十年平均變化多少」,若要估算總變化幅度,需將趨勢值乘以6.1(即61年)。

- 備註:本概述所採用之『氣候現況』(1991–2020年)雖與『過去變化』(1960–2020年)分析期間有部分重疊,但兩者用途不同:前者著重於提供近期30年內的氣候基準值,供描述當下氣候特性與比較參考;後者則著重於長期變化趨勢。

3.未來推估(2015–2100年)

使用與聯合國政府間氣候變遷專門委員會第6次評估報告(IPCC AR6)相同的第六階段耦合氣候模式對比計畫(Coupled Model Intercomparison Project Phase 6,簡稱CMIP6)模式推估資料,包含31個模式、4種排放情境(排放情境介紹連結)的氣候模擬資料。經過統計降尺度方法處理,產製約5km(0.05°)解析度的AR6統計降尺度資料[3],氣候概述基礎版採用全球暖化程度(Global Warming Level,簡稱GWL) GWL1.5°C、2°C、3°C、4°C推估(全球暖化程度介紹連結),進階版本額外提供多情境(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0、SSP5-8.5),提供年均溫升幅(圖3)、極端高溫日數、年降雨量、極端降雨與年最長連續不降雨日數資訊。

.png)

圖3、以臺北市為例,年平均溫度在全球暖化程度下的變化,單位℃

- 解讀說明:圖3呈現的是臺北市在不同全球暖化程度(GWL)下的年平均度變化幅度,相較於氣候現況(模式基期)的升溫程度。

臺灣山區和平地氣候特性大不同-概述細緻化產出依海拔高度分區

臺灣地形複雜,氣候多樣,即使在單一縣市中,不同海拔高度各自的溫度與降雨也有所差異。本氣候概述依據海拔高度將各縣市劃分為平地(低於500公尺)、山區(500至1500公尺)與高山區(1500公尺以上),以展現各區域的氣象差異(圖4)。透過分區觀察可更準確掌握氣候特性,亦為地方氣候治理提供參考依據。

.png)

圖4、以苗栗縣為例,分別成列平地、山區、高山區資訊

- 解讀說明:圖4左側列為區域劃分範圍,右側列為各分區平均月氣候值。以苗栗縣為例,平地年均溫約 24°C;山區降至20°C;高山區則更低,約16°C,溫度垂直遞減現象明顯。降雨量於山區與高山區偏高,反映山區地形抬升作用強,易致局部豪雨。

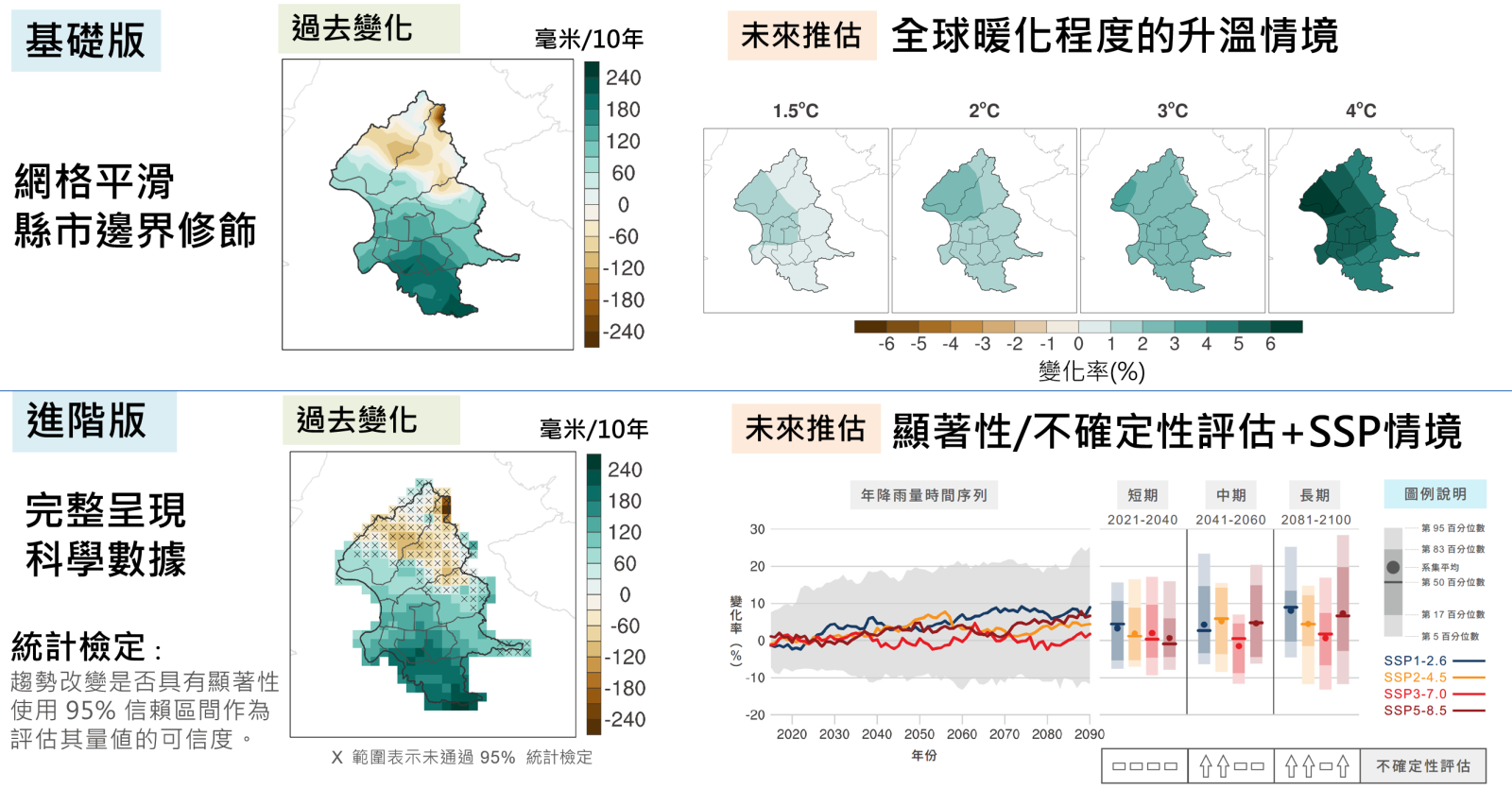

根據使用對象不同-氣候概述提供2版本

- 基礎版-為了想快速了解各縣市氣候變遷資訊:提供縣市邊界編修平滑化與全球暖化程度推估資訊

- 進階版-為了解更完整的科學數據:提供統計檢定、多情境(SSP)與模式不確定性評估(圖5)

應用建議說明

■ 若要撰寫各縣市氣候變遷報告、永續規劃資料,可使用氣候現況+未來推估

■ 若要做縣市教育教材,可使用基礎版與圖示內容

■ 若要進行深入研究或政策模擬,建議使用進階版數據

圖5、基礎版/進階版差異-臺北市降雨趨勢為例

延伸閱讀

臺灣氣候變遷關鍵指標圖集:AR6統計降尺度版

氣候變遷未來推估-互動圖表

參考資料

[1] 中央氣象署網站

[2] 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台網站-網格化觀測資料

[3] 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台網站-統計降尺度資料

徐旭誠:以無敵鐵金剛的精神推進氣候調適治理

陳玲瑤 國家災害防救科技中心 專案佐理研究員

2023年2月《氣候變遷因應法》正式施行,「氣候調適」入法,在臺灣這片土地開啟另一個篇章。究竟什麼是「調適」?《他們的故事》系列描繪了在這片土地上為氣候調適努力的人物,藉由他們的經歷帶您了解調適工作怎麼在臺灣發芽、生根與成長。

本文為徐旭誠副署長的專訪,他在2010年推動成立了奠定臺灣調適政策走向的經建會調適專案小組,目前身為環境部氣候變遷署副署長的他回顧了10來年的「調適之路」,某種程度也反映了臺灣社會對於調適的認知歷程,一起來看看他的故事吧!

「冷氣該開幾度?」時光倒轉至2012年,當時人們談論氣候變遷通常只聯想到「節能減碳救地球」,時任行政院經濟建設委員會(下稱經建會)簡任技正的徐旭誠,當時主推業務是大家感到陌生卻非常關鍵的「氣候調適」。13年後的現在,擔任環境部氣候變遷署副署長的他仍然持續投入調適工作。

「2012年當時馬英九總統很關心氣候變遷,提倡冷氣開26度減碳,更舉行了台灣首次的『全國氣候變遷會議』,但那時候其實很少人知道除了減碳,因應氣候變遷還有『調適』措施,需要因地制宜迫切地進行。」

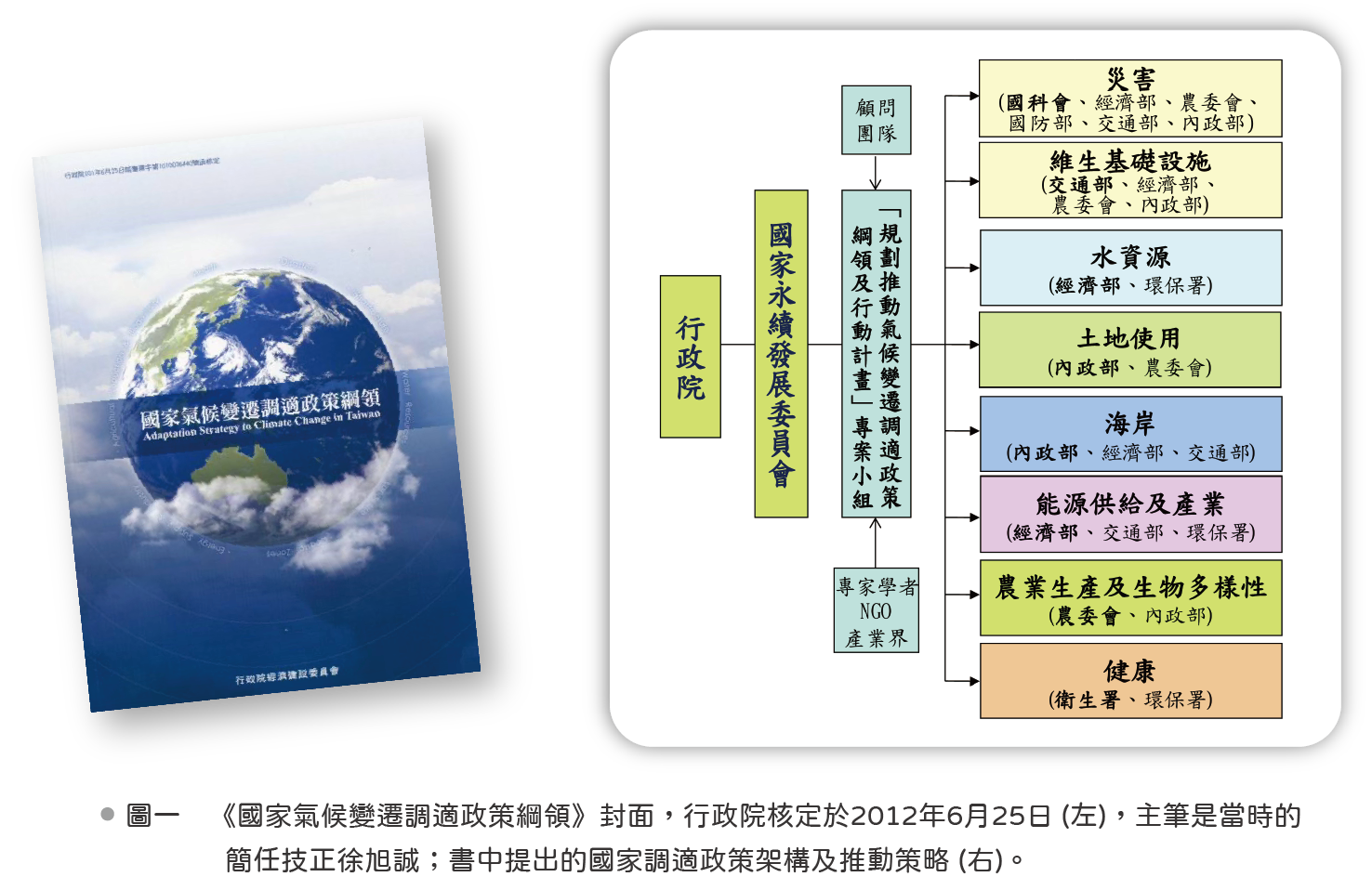

徐旭誠副署長起身從辦公室的書櫃拿出了《國家氣候變遷調適政策綱領》(下稱調適政策綱領),是國內首度提出關於國家調適政策架構及推動策略的政府重要文件。

國際上氣候調適的概念雖然很早被提出,但隨著氣候變遷對各國造成的影響與災情越趨重大,減緩(減碳)越是顯得緩不濟急,調適才漸漸被凸顯於聯合國氣候大會(Conference of the Parties, COP)的重要議程中。當時經建會的團隊在參加完COP 15後也看到調適工作的重要性,並在2009年底主動向馬總統報告氣候調適之於國家韌性發展的關鍵角色,且於2010年1月成立了「規劃推動氣候變遷調適政策架構及計畫」專案小組...繼續閱讀

喜歡這一期的文章嗎? 給作者一個讚!