調適百寶箱V3.0 / 專屬入口 / 調適新手

整合氣候變遷調適的基本概念、類型與跨平台資源,可作為快速了解氣候變遷調適知識之入門參考

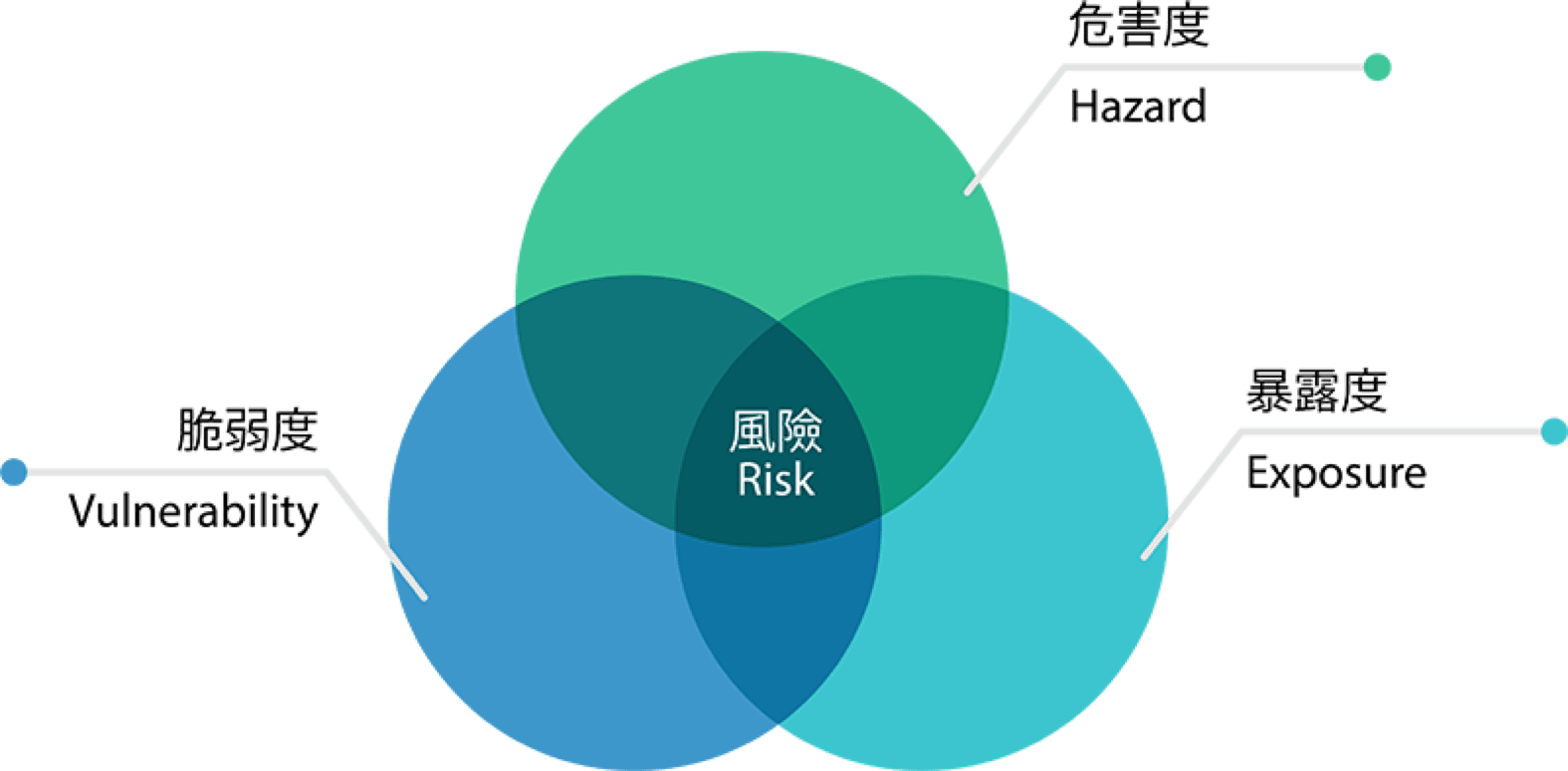

我國《氣候變遷因應法》定義氣候變遷風險的組成因子包含氣候變遷危害、暴露度及脆弱度[1]。未來氣候變遷可能會對大眾生活環境、經濟發展及生態價值等面向造成衝擊,因此各公、私部門及民眾需要共同參與、思考及規劃長期適宜且有效的調適手段,將負面影響降低,並利用可能的有利機會。

調適的主要目標是降低氣候變遷的風險,因此調適手段的設計、規劃、投入資源及建置程度等,都需考慮氣候變遷風險評估的結果,來做為各項調適的決策基礎。

為提升各級政府應對極端天氣事件的調適能力,強化氣候風險管理,我國於2025年7月16日發布《氣候變遷風險評估作業準則》,作為各級政府推動調適政策與行動計畫的依據。該準則參酌IPCC AR6之定義,陳述氣候變遷風險評估為對氣候變遷風險進行量化或質化的科學評估,並考量危害度、暴露度及脆弱度等風險要素之關聯影響。以下說明準則對各風險要素定義:

風險組成示意圖 (IPCC, 2014)[2]

指自然或人為導致之氣候危害事件嚴重度或變化趨勢,其可能加劇暴露對象之不利影響。例如:強降雨、極端高溫、低溫、熱浪等發生機率或程度變化趨勢等。

氣候變遷風險評估目的在於評估暴露對象於現況與未來氣候變遷風險評估結果之落差。現況及未來氣候變遷風險評估採用的方法及指標需保持一致,以利後續計算及比對未來氣候變遷風險可能超過現況衝擊風險的程度,並用於辨識未來的高風險地區及調適差距,以此作為後續調適選項規劃及降低調適差距目標之決策基礎。

以實例來說,英國泰晤士河流經重要經濟、商業與文化樞紐 (暴露對象),為因應氣候變遷增加海平面上升速度、暴潮溢淹的頻率 (危害),英國環境署因此盤點了泰晤士河沿岸的多項防洪設施的標準與使用狀況 (脆弱評估),並搭配最新的氣候科學推估結果來動態調整防洪設施標準與土地利用策略,制定了泰晤士河口2100計畫 。

參考文獻

[1] 氣候變遷因應法

[2] IPCC. (2014). Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, (pp. 1-32).